|

|

“O

Tango e o Assassino” de Robert Duvall

(1981)

Crime

e Punição

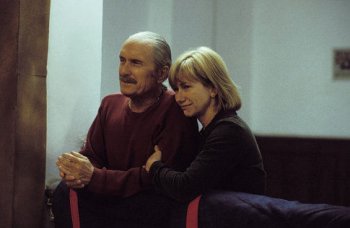

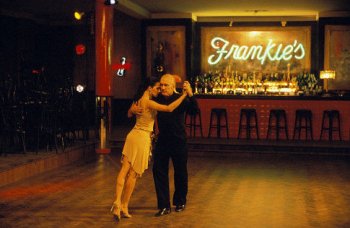

No

filme O Tango e o Assassino, o autor do roteiro Robert Duvall,

também diretor e ator principal, foge dos estereótipos

do filme de "gangster" e nos apresenta o assassino de aluguel

da de¬linquência contemporânea. O personagem principal

é um cidadão comum, morador de uma comunidade suburbana

de cidade grande, no caso, Nova York, onde mora com simplicidade e

tem fortes laços sociais. Fraterno e alegre, convive de modo

camarada com todos, inclusive com o policial do bairro, tratando-se

um ao outro pelo primeiro nome. Sem estar casado, pois a vida pregressa

não lhe permitira, tem uma família tardia e é

apaixonado pela filha adotiva de dez anos. Nem rico nem miserável,

sua atividade parece não ser objeto de curiosidade de conhecidos

e vizinhos, embora presumida pelos laços antigos que mantém

com um membro ativo da máfia, dono de um bar e salão

de danças frequentado por homens, mulheres e crianças

do bairro. Como todo homem simples, tem seus gostos: o seu é

a dança de salão. Enfim, um homem socialmente incluído.

Mais da metade da história de O Tango e o Assassino

se passa em Buenos Aires para onde Edward, o personagem de Duvall,

vai com a missão de matar um velho general aposentado que servira

à ditadura militar e à repressão argentina. Fica

claro que a encomenda da morte fora feita a um dos braços internacionais

da Máfia americana, mas não fica claro quais organizações

estão por traz da encomenda, aparecendo "flash" que

sugerem o envolvimento de serviços secretos do governo (ou

governos?), cuja ordem era "apagar" não só

o general, mas todos os elos da operação, logo que ela

findasse, entre eles, o interlocutor mafioso local e o próprio

assassino. Uma queima literal de arquivos, que não se completa

de todo, pois o último sobrevive, graças à sua

competência técnica profissional.

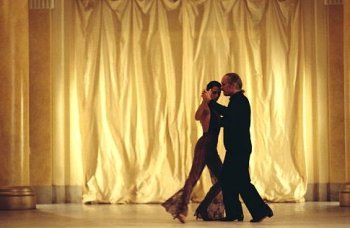

A "operação" que deveria ser executada em

três dias, precisou de quinze, porque o general escalado para

morrer sofrera, literalmente, uma queda do cavalo que montava em fazenda

de sua propriedade. As circunstâncias — sempre elas! -

fizeram com que o personagem de Duvall, amante da dança de

salão, a contragosto, tivesse mais tempo para assenhorear-se

melhor das condições materiais de sua missão,

antecipar-se às armadilhas e encontrar uma nova paixão,

o tango. O que seria um contratempo para o programa familiar do assassino,

que era voltar a tempo de estar presente no aniversário da

filha, acabou tendo dupla vantagem: a de conhecer o tango de salão

e o de salvar a própria vida.

Ao final, ele retorna para o seu país, sua comunidade, seus

amigos e sua família, com um presente para a filha amada: um

par de botas argentinas, não militar, mas de equitação.

Uma parábola? Certamente e sobre muitas coisas.

Edward, o assassino, de origem anglo-saxônica, é um quadro

da "Cosa Nostra", o braço mais presente no território

americano da Máfia que hoje, mais que antes, se envolve em

grandes e pequenos empreendimentos lícitos e ilícitos.

No filme, fica mais ou menos explícito seu envolvimento em

pequenos negócios, como hotéis, bares, salões

de dança, de ginástica, de cultura física e de

beleza, ete, onde circulam os personagens do filme, tanto cm Nova

York, como em Buenos Aires.

A internacionalização das atividades criminosas e a

participação de órgãos do Estado são

mostradas na articulação de um crime, cuja teia é

tecida nos dois continentes e cobre os dois países em foco.

As organi¬zações mandantes têm o cuidado em

não ferir suscetibilidades nacio¬nais, ainda que às

custas da impunidade de múltiplos assassinatos.

A tese é clara: afetos, desafetos, paixão e compaixão

são de foro íntimo, privado, e não devem prevalecer

sobre os negócios, mesmo que esses impliquem em assassínios

premeditados; o domínio é das políticas de interesses

materiais das organizações, empresas e do Estado. Aí,

qualquer que seja a vítima e o autor, o crime, ainda que envolva

violência, perde o caráter intersubjetivo e de vindita

e ganha impessoalidade; é uma encomenda a ser levada a cabo

por quem tem capacidade técnica para satisfazé-la; significa

custos para os demandantes e risco de vida para os demandados, sejam

intermediários ou autores diretos.

Edward não é um perverso. Não tem prazer em matar.

O que faz é de ofício e ele se orgulha de exercê-lo

bem. É um matador diferenciado, racional, mas não um

homem frio, muito menos um marginalizado. Ao contrário, é

um homem inserido socialmente na comunidade e tem uma família

estável; é um instrumento ímpar da organização

à qual pertence, por ser altamente profissional e confiável,

"dos melhores", como diz seu empreiteiro mafioso, muito

útil para os negócios ilícitos que envolvam execuções

e que hoje, mais que antes, são comuns e têm como mentores

grupos familiares, empresas, corporações e o Estado

contemporâneo que, com pouco ou nenhum escrúpulo, manipulam

mandantes, intermediários e executores de crimes de vários

matizes.

O filme é um discurso sobre a atual criminalidade. Ainda clandestina,

ela tende a deixar o subterrâneo e passar à luz do sol,

diluindo-se no cotidiano da vida das pessoas comuns. Não é

um discurso cínico, mas cético, sobre o presente e futuro

da sociedade global. Afinal, o simpático personagem de Duvall,

que gosta dos amigos, da família e de tango, é um assassino

de profissão.

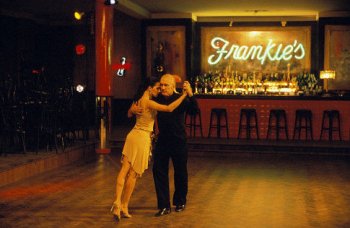

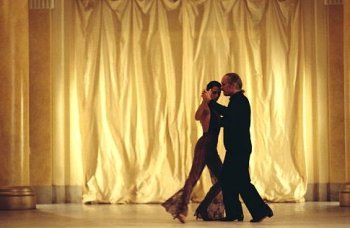

O tango, música e dança a dois, que percorre todo o

tempo latino do filme, parece redimir o personagem de Duvall e dar-lhe

feição humana, mas nunca a de herói ou justiceiro,

papel que ele recusa a si e aos outros. Ele é apenas um homem

que tem uma missão profissional a cumprir, sem raiva nem compaixão,

tal qual faziam o carrasco dos soberanos e senhores da Idade Média

e o operador da guilhotina dos governos da revolução

de 1789, assim como os soldados dos pelotões de fuzilamento

e os agentes penitenciários do Estado Moderno, que acionam

a chave da cadeira elétrica ou injetam drogas letais. Em qualquer

dessas épocas e circunstâncias, o Poder se dá

ao direito de matar; e quem mata são pessoas comuns, que o

faz por profissão e dever. Com quem estava o poder na Idade

Média? Com quem passou a estar após a revolução

industrial e burguesa que instaurou o Estado Moderno? Com quem está

hoje?

Edward não entende muito dessas coisas e não tem interesse

em conhecê-las; é apenas um matador profissional que

age oculto. Participara de outros episódios parecidos em países

da América Latina, envolvendo órgãos de segurança

e Máfia. Pensara que a nova empreitada era de ordem familiar,

um mero acerto de contas. Não era só isso. O que era

e quase lhe encerra a vida e a carreira, ficou sem saber.

Apesar de precisar matar mais pessoas que imaginara, voltou satisfeito

pelo dever cumprido e revigorado pelo tango que, melodramaticamente,

resume o encontro de um país consigo mesmo. Como diz a simpática

e falante senhora argentina: "Tango é tudo: é amor,

desejo, ternura e ódio; quero morrer dançando tango".

Em O Tango e o Assassino, os quatro assassinatos cometidos,

todos a sangue frio, três dos quais perpetrados por Edward,

ficaram impunes, como tantos outros que ele praticara. Afinal, a quem

interessa punir um simples carrasco? Mas qual a explicação

dos seus atos clandestinos a par de uma vida normal na sua comunidade?

Qual o sentido das execuções no varejo e no atacado

da criminalidade contemporânea enquanto fenómeno social?

J. Maillard (em “Crimes e Leis”) magistrado francês,

diz que o crime deixou a marginalidade, onde fora colocado nos séculos

precedentes e está se integrando à sociedade; ainda

na ilegalidade, o grande crime não é visível,

mas sua banalização leva a supor que está em

vias de institucionalização. Como ainda é ilegal

e pouco aparente, o que é crime tornou-se imprevisível

e alheio à penalidade tradicional, não se identificando

com nada, nem com um ato, nem com uma vontade, nem com um comportamento,

nem com uma categoria social. Ou seja, a criminalidade contemporânea

maior é cercada de anomias. A delinquência preponderante

nos dias de hoje, segundo o autor, não como fato isolado, mas

como fenómeno social, carece de elementos objetivos, pois sua

causalidade é exterior ao ato reconhecível.

O filme de Duvall é didático: os quatro assassinatos,

crimes explícitos e sujeitos à condenação;

têm elementos objetivos, causais e imediatos, como são

as balas e as vítimas. Os espectadores sabem dessas autorias,

porque o filme mostra que três foram cometidos por Edward, a

mando da Máfia, e um quarto, pela polícia da Argentina,

após tortura. A teia causal permanece, porém, oculta.

O que fica bastante evidente é o desembaraço e a impunidade

com que agem as organizações criminosas dentro do aparelho

do Estado e da sociedade globalizada.

Diz Maillard: "Enquanto o crime (grande crime) se torna invisível

e a criminalidade sutil, o criminoso (o grande criminoso) passa da

marginalidade à racionalidade" (...). O criminoso envolvido

em atividades ilícitas, tornou-se instrumento desta racionalidade

oculta e protegida. Cada vez mais, ele pertence à sociedade

comum, pela qual a grande criminalidade mobiliza, energicamente, conhecimen¬tos

e meios técnicos avançados e recursos financeiros e

jurídicos somente disponíveis por grandes organizações

envolvidas.

Dando sequência ao seu raciocínio, esse autor assinala

que a Criminologia se revela incapaz de discernir o criminoso contemporâneo

porque continua presa à concepção antiga de que

o crime identifica seu autor. Hoje, porém, o autor não

tem como motivação o crime em si, mas o seu resultado.

Como fenómeno social, o crime despe-se de emoção,

de ser ato de um impulso imediato, de vingança, desforra ou

necessidade da pessoa, para ser ato da razão.

O homem racional que a sociedade moderna concebia como figura oposta

ao delinquente é, justamente, o delinquente de hoje, como os

mandantes dos assassinatos de O Tango e o Assassino, que

Edward simboliza pela perfeição patética com

que os executa, sem raiva, paixão ou compaixão.

Maillard, um estudioso da criminalidade na França, defende

a tese de que, à criminalidade anterior, está se sobrepondo

uma ou¬tra que esgarça o tecido social e preenche seus

interstícios, se apos¬sando das instituições

formais e informais da administração privada e, agora,

da administração pública. Diferente da criminalidade

antiga, posta à margem da sociedade "normal", a atual

transfigurou-se e está transfigurando todo o corpo social e

se normaliza, tangida pela globalização e pela supremacia

dos princípios do mercado.

Ele admite que a criminalidade, ao ser tirada do submundo e colocada

no mundo "normal", ainda é uma realidade pouco conhecida,

mesmo na França, que tem uma tradição de registro

oficial de crimes desde 1825, cujas fontes são os arquivos

policiais e os processos na justiça criminal. Mas esta é

a criminalidade aparente, que está longe de ser a real que,

por diferentes motivos, não chega ao conhecimento do Estado.

Os crimes contra o fisco, as fraudes comerciais e bancárias,

os cheques sem fundo, as inobservâncias das leis e normas de

proteção ao trabalho e ao meio ambiente, o contrabando,

etc, dificilmente chegam à polícia ou à Justiça.

Tomando como base o ano de 1950 e findando em 1992, Maillard mostra,

em gráfico, a evolução da taxa de criminalidade

(número de crimes por mil habitantes) por furtos, atentados

à propriedade e à pessoa. Os atentados à pessoa

aparecem com taxa muito baixa e praticamente estável por todo

o período, enquanto as taxas de furto e principalmente dos

atentados à propriedade subiram mais que todas, sobretudo depois

de 1985.

Apesar da França ter uma população estável,

o número de crimes neste país saltou de 575 mil em 1950

para 3 milhões e 875 mil em 1992. Esses são dados da

criminalidade aparente. A oculta e a não revelada permanecem

desconhecidas. Apesar da sub-notificação e da imprecisão,

para as quais o autor chama atenção, vale destacar nessas

estatísticas a queda dos crimes e delitos contra a pessoa (homicídios

e atos de violência e abusos sexuais) que passa de 10% para

4%, enquanto o número de crimes contra a propriedade explode,

passando de 187 mil (roubos e receptações) para 2 mi¬lhões

e 600 mil (1992). Somente o roubo de automóveis cresceu no

período 148 vezes.

Ele aponta para o aparecimento na França e em outros países

europeus e fora da Europa, a partir dos anos 1970, de novas formas

de delitos ligados ao progresso tecnológico, como as fraudes

dos mei¬os de pagamento, clonagem e falsificação

de cartões, pirataria informatizada para desviar depósitos

bancários, manipulações nas bolsas de valores

e financeiras, falsificações de marcas, espionagem industrial,

pirataria e contrabando aéreos, terrestres e por mar, tráficos

de seres humanos e de órgãos, prostituição

internacionalizada, trabalho clandestino e, sobretudo, o tráfico

de drogas lícitas e ilícitas, em particular da cocaína,

heroína e maconha, que tem por trás organi¬zações

poderosas legais e clandestinas, entre elas as Máfias. E comenta:

"O assassínio cometido por uma organização

mafwsa é sempre um assassínio e, se o direito nacional

(como é o caso em França) não previu a incriminação

específica dos crimes mafiosos, o instrumento estatístico

não conhecerá sequer sua existência".

Ou seja, o assassinato mafioso cai na vala dos homicídios comuns.

Ele acrescenta que uma das razões da obscuridade dos delitos,

principalmente os de ordem económica, é o interesse

das vítimas em mante-los ocultos, sejam elas pessoas físicas

ou jurídicas. Muitas não os revelam para poder transacionar

com seus mentores e fazer arranjos privados. Assim, acontece com os

interesses envolvendo montantes formidáveis do grande capital

e do capital financeiro, com seus paraísos fiscais e sigilos

bancários, visando a "lavagem" ou "branqueamento"

do dinheiro ilícito provenien¬te de negócios escusos,

roubos, desvio de fundos públicos, tráfico de influência

e de drogas.

Justificando a defesa que faz do fim do programa antiãrogas

dos EUA, Milton Freidmau eira estudo recente da Universida¬de

de Harvard, segundo o qual os EUA economizariam 14 bilhões

de dólares por ano se a maconha fosse legalizada. Desse montante,

quase oito bilhões são destinados ao policiamento e

seis a impostos (FSP, 26.06.05). Os negócios ilegais da Máfia

americana (a Cosa Nostra), com tráfico de. drogas, empréstímos,

furtos, proxetismo e jogo clandestino teriam atingido 51 bilhões

de dólares em 1986, segundo o Instituto americano Whanon. A

economia subterrânea do conjunto de tráficos criminosos

corresponderia a 10% dos PIB dos países do globo.

Segundo Maillard, esses sistemas mafiosos preenchem uma função

de mediação entre o poder político e um grupo

social seleto e minoritário, que têm em comum serem produtos

de uma sociedade que se segmentou, à qual servem para, precisamente,

dissimular ou superar esta fragmentação. Traduz a incapacidade

do Estado con¬temporâneo de organizar a existência

e necessidades das populações ou, simplesmente, faz

por ignorá-las; incapacidade e indiferença que funcionam

como se o Estado delegasse funções suas às organizações

criminosas que assim ganham legitimidade pelos serviços e assistência

social que prestam às comunidades e, também, aos grupos

que emergem para servi-las.

Tratar-se-ia de um processo que corre paralelo à reestruturaçâo

produtiva e do trabalho dos últimos quarenta anos e vem transformando

as relações sociais, económicas, políticas

e geo-estratégicas, a ponto de caber a afirmação

que a economia legal e a ilegal são hoje indissociáveis.

Se esta afirmação for verdadeira, será difícil

compreender o mundo atual se a economia do crime e a criminalidade

forem desconsideradas. Uma criminalidade irreprimível, tanto

quanto o é o mercado do crime, imbricados que estão

na vida civil comum e no mercado legal.

Hoje, somente a delinquência de rua ou doméstica, delinquência

menor, praticada pelos pobres, é reprimida. São os furtos

de supermercados e lojas, furtos para uso de automóveis, furtos

de coisas de dentro dos automóveis, assaltos no trânsito,

arrombamentos, se¬questros relâmpagos para saque em caixas

eletrônicos, consumo, tráfico e venda de drogas em "pontos".

Uma delinquência, como se percebe, pequena, instável,

quase solitária, periférica e de alto risco. Seus autores,

invariavelmente jovens e pobres, acabam na cadeia ou no necrotério.

Não é o caso de um segundo tipo de delinquência

mais organizada, protegida, coletivizada, praticada em um meio social

mais fechado, privativo aos próprios membros do gru¬po,

que leva ao enriquecimento de alguns por tráfico de influência

e de drogas e por outras atividades ilícitas. Uma delinquência

de baixo risco, de transição, típica da classe

média.

O terceiro tipo é a delinquência financeira, a chamada

delinquência dos "colarinhos brancos" que é

mais organizada, seleta e de maior vulto. Entre seus au¬tores

estão donos e diretores de empresas, administradores públicos

e políticos corruptos instalados de forma a cometê-la

com impunidade.

A tipologia dos crimes e dos criminosos de Maillard corresponde ao

nível social dos seus agentes: os delinquentes pobres, da classe

média e da alta burguesia financeira, empresarial e seus representantes

no aparelho do Estado: os políticos e administradores públicos

corruptos.

O que mais preocupa Maillard não é a diversidade dos

crimes e sua expansão, mas a amplitude e a verticalidade, antes

inexistentes, das atividades criminosas na sociedade, que o Estado

pouco sabe e, menos ainda, faz, provocando um clima de insegurança,

sensação de impunidade e crise do Judiciário.

Ele explicita suas preocupações com números:

Na França, em 1975, o judiciário condenou 58% de autores

de crimes. Em 1992, apenas 33%. E indaga: se o número de condenações

caiu, por que a superlotação dos presídios na

França e nos demais países da União Europeia?

E responde: porque, em que pese a adoção, há

um bom tempo, da punição sem reclusão, o Judiciário

está encarcerando mais e mais encarcera, uma vez que o número

de delitos mantém seu ímpeto de crescimento, principalmen¬te

nos últimos anos da década de 80 e na década

seguinte.

Maillard interpreta a explosão da demanda do Judiciário

e a superlotação dos presídios, como um fenómeno

global determinado pela falência do paradigma da punição

utilitária, que tem por base o contrato social. Um contrato

social significa a existência de um corpo de leis que estabelece

o que o indivíduo pode ou não pode fazer na sociedade,

leis às quais todos estariam igualmente sujeitos. Pune-se o

desobediente porque ele fere o contrato e prejudica os outros. Esta

punição se dá segundo a gravidade do delito,

presumindo-se a utilidade da pena para corrigir o infrator em beneficio

da sociedade. O infrator tem consciência do que fez e sabe ter

que assumir as consequências da infração cometida.

O delito é, portanto, previsível pela lei e também

para quem o pratica. Assim, segundo a doutrina utilitarista, para

o indivíduo, existem as leis e normas do Direito Civil, para

o cidadão, as leis e normas do Direito Público, para

o criminoso, as leis e normas do Direito Penal.

Tais princípios de filosofia do Direito, prevalentes a partir

de meados do século XVIII, foram consolidados no curso da revolução

burguesa, atravessando seus ciclos de desenvolvimento, crises, as

mudanças da sociedade e consolidação do Estado

Moderno. A Justiça de antes, pautada no sagrado e no poder

do soberano, cedeu lugar à Justiça regrada pelos homens.

Com isto, o crime humanizou-se, deixou de ser um mal indistinto, julgado

ao acaso, para ser considerado um procedimento individual incorreto,

contrário à solidariedade que constitui o objeto do

contrato social. E aí que o Direito Penal adquire a função

de preservar o bem público, através da graduação

da pena. É a partir desses conceitos, inspirados em Cesare

Beccaria, entre outros filósofos, que nasce a moderna Criminologia.

Esta Criminologia a qual nos referimos, procura compreender o fenómeno

criminoso e agir sobre ele de modo profilático, considerando-o

um fenómeno anormal, portanto, extrínseco e à

margem da sociedade normal, como são, também, o vício

e a pobreza. A sociedade liberal, burguesa e capitalista não

se resigna com o crime: toma-o como fenómeno real, mas anormal.

Procura contê-lo e reduzi-lo, marginalizando seus autores possíveis,

no caso os pobres, e seus autores notórios, os criminosos.

Aos primeiros, restringe os passos, colocando-os em cortiços,

subúrbios e favelas; aos últimos, coloca em cadeias

e presídios.

Crime e criminoso, em si, não são objetos de reflexão

filosófica ou política, porque não são,

senão, a face negativa que faz lembrar que o homem não

chegou à perfeição. Serão, apenas, objetos

de práticas repressivas e filantrópicas destinadas a

reabsorvê-los para esbater, diminuir a distância entre

a realidade da sociedade e a imagem que ela faz de si.

XXII. Por ser o crime um objeto marginal à sociedade, a Crimi¬nologia,

como disciplina científica, ficou como e onde nasceu, na subalternidade,

levando o crime, o criminoso e a criminalidade a adquirir um estatuto

irrelevante, o que permitiu à sociedade burguesa e ao Estado

Moderno burguês isolar o fenómeno social da criminalidade

para depois reprimi-la, economizando os meios para conhecê-la

e controlá-la.

No século XVIII e XIX, isolar o crime era a profilaxia possível

e desejada pela sociedade e pelo Estado liberal. No século

XX, na sociedade e Estado de bem-estar social, a ação

não foi apenas profilática, no sentido de isolar para

controlar, mas, também, terápêutica, cuidando

do criminoso, tentando recuperá-lo, através da pena

e da educação para o convívio social e o mundo

da produção.

Nas duas épocas, o conceito da excentricidade do crime e o

princípio utilitarista da pena permaneceram. No fundo, o objeto

continuou o mesmo: enquadrar o fenómeno criminoso em um modo

de gestão. E como vício, crime e pobreza constituem

uma trilogia, cujas raízes se entrelaçam, o esforço

se fez no sentido de domesticar a classe pobre e incluí-la

como força de trabalho industrial ativa ou de reserva.

O Direito Penal do Estado burguês teve um papel importante no

controle da força de trabalho, ao criminalizar o não

trabalho, instituindo uma legislação que passou a regrar

o processo mi¬gratório do campo para a cidade e a circulação

e permanência do pobre dentro da cidade. Instituída no

século XVIII, a cartei¬ra de trabalho é a expressão

material desse controle, funcionando até os dias atuais como

um passaporte interno. Quem não tiver carteira de trabalho,

ou a tiver sem a assinatura de um empregador, é considerado

vadio e sujeito à prisão. A partir de então (Maillard,

op. Cit.) nasceu toda a concepção repressiva ao não

empregado, ao desempregado, ao mendigo e morador de rua, alimentando

a violência do Estado contra os pobres com base no Código

Penal, principalmente nos países da periferia do sistema capitalista,

marcados pela desigualdade de renda e de direitos.

No caso da criminalidade tradicional, quase invariavelmente praticada

pelos pobres que, nos países periféricos, constituem

a imensa maioria da população, a prisão e a filantropia

têm os mesmos objetivos: de dar um sentido à marginalidade,

absorvendo-a, de sorte a fazê-la mao-de-obra penal útil

ou mão-de-obra rentável. O errante de ontem, sujeito

à prisão, hoje passou à condição

de assistido e educando que circula entre os balcões de emprego

oferecidos pelo Estado e por organizações sociais. Apesar

dos textos antigos dos códigos penais proscreverem o errante,

o Direito Penal desinteressou-se por ele, não de direito, mas

de fato, porque no século XX a errância foi descriminalizada

face à nova política criminal para com o pobre.

A responsabilidade pela errância e pelo desemprego não

é mais do indivíduo e sim coletiva, da sociedade e do

Estado capitalista. A sociedade passou a ser devedora de direitos,

admitindo como constituintes da realidade os desajustamentos, doenças

e perturbações psíquicas e de comportamento,

assim como as carências de nutrição e educação.

Se o criminoso tem culpa ao perpetrar um crime, não se pode

culpá-lo pela pobreza em que vive, situação que

pode índuzi-lo a praticá-lo. A punição

muda de rosto e desliza do cárcere para o modelo educativo,

cujo objetivo não mais é isolar o criminoso, mas redimi-lo

para que possa produzir.

Mas, ainda assim, a penalidade manteve sua coerência graças

à re¬presentação que mantém do crime,

do criminoso e da criminalidade, que dá sentido ao conjunto

das práticas penais para os crimes visíveis e previsíveis

praticados pelo pobre.

Este modelo punitivo positivo foi inspirado pela noção

da existência de doís campos em conflito: o da vontade

coletiva pactuada e o da vontade individual; do que é certo

e permitido fazer, inspirado na solidariedade e o que é errado

e proibido por ser fruto da vontade própria que, conscientemente,

quer se sobrepor à lei.

Mas, há aqui uma série de contradições

internas sobre o crime cometido pelo pobre (sempre ele!): presume-se

que ele é consciente do que faz e prevê a possível

punição e, mesmo assim o pratica. Nesse caso, a punição

não servirá para que tome consciência sobre o

que fez; sabe que existe um contrato social e o princípio da

solidariedade que o inspirou, mas se sente excluído por ter

nascido pobre e permanecido pobre. Cabe-lhe a responsabilidade pelo

que faz ao contrariá-los e arca com uma possível punição;

todavia foi a pobreza que o levou a delinqiiir.

Contudo, para o pensamento liberal, a pobreza é um problema,

não um fato social. A sociedade burguesa sabe ser devedora

dos pobres, mas não lhe reconhece direitos de cobrar-lhe a

dívida. A dívida é filosófica e não

jurídica, ou seja, do ponto de vista da justiça burguesa,

a pobreza não serve de desculpa para o crime, embora possa

ser arrolada como atenuante. "Ao bom pobre — o órfão,

o velho, a mulher desamparada, o aleijado — a sociedade deve

caridade, ao homem dotado de força jlsica não deve nada"

(Maillard). O que cabe à sociedade liberal é o dever

de assistir os pobres, através da caridade ou filantropia.

Por inspirarem-se nesses postulados e na concepção de

que pobreza, vício e crime mantêm-se entrelaçados

é que as práticas antigas de repressão e as práticas

misericordiosas atuais caminham jun¬tas nos países de capitalismo

periférico.

Como se vê, os direitos de igualdade preconizados pela revolução

burguesa nunca se aplicou, senão aos que ganharam um lugar

na sociedade liberal. O Direito burguês, especialmente o Penal,

foi instituído para estabelecer a linha demarcatória

entre os portadores e os não portadores de direitos, antecipadamente

vistos como delinquentes, ainda que não tenham praticado, nenhuma

delinquência.

O que muda entre a sociedade liberal do século XVIIT e XIX

para a sociedade de bem estar social do século XX não

é, porém, o estatuto jurídico do indivíduo

pobre, mas seu estatuto social. Ele passou a ser sujeito de direitos,

ao menos, de ser assistido como cidadão de segunda, e de poder

ser levado em conta como atenuantes em seu favor os atributos individuais

negativos que porta, que dificultam sua inserção social

e sua ascensão a cidadão de primeira classe.

(Texto

extraido do livro "O Juiz sem Toga", de Herval Pina Ribeiro,

sob permissão do autor).

Herval

Pina Ribeiro, médico e especialista em saúde

do trabalhador, é professor da UFSP

(2007)

|

|