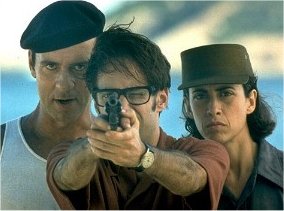

| “O Que é isso companheiro” de Bruno Barreto (1997)

Algumas características do filme “O que é isso companheiro?” são analisadas no presente texto. Dado o seu caráter sintético, não se pretende aqui uma discussão exaustiva e aprofundada. Nossos objetivos são o de fazer uma contextualização da época, bem como o de situar algumas questões para a reflexão e o debate acerca das concepções ideológicas e de gênero presentes na obra.

"O Que é isso companheiro?" surge em um contexto de dinamização da atividade comercial na industria cinematográfica nacional. No próprio decorrer das filmagens, a mídia destacou com grande importância a produção, preparando o seu futuro “sucesso de bilheteria”, aspecto inovador se tomarmos como referência outras produções nacionais do gênero. Defendido publicamente pelo diretor Bruno Barreto como uma ficção, em verdade o filme não escapa de oferecer sua versão intencionada da história ocorrida no ano de 1969. Esta afirmação/posição de Barreto é indefensável, na medida em que o roteiro é todo desenvolvido em paralelo com a história passada, estabelecendo correspondência em data, personagens, nomes e inclusive em uma cena na qual aparece sob o retrato do personagem (o “fictício” Paulo) o seu nome real, Fernando Gabeira. Por essas e outras, de fato, o filme acaba fugindo da declarada característica ficcional e assume a real posição de oferecer uma versão própria e intencional da história.

Adorno e Horkheimer, desde a década de 1940, em “Dialética do esclarecimento”, já destacavam a importância da indústria cultural na elaboração e manutenção das hierarquias e hegemonias. Assim, é possível entender a produção de entretenimento pela indústria cinematográfica como uma dimensão importante da produção social do imaginário nas sociedades contemporâneas. Nesse aspecto, a indefinição sobre o estatuto, o sentido e os limites da realidade e da ficção, ou seja, a pasteurização da história e seus deslocamentos entre história social e historia cultural, é um dos ingredientes fundamentais do ideário neoliberal pós-moderno (MORAES, 1994). Como afirmou Jameson acerca da história de nossos tempos, é fundamental a destacar a importância capital da produção de um sistema de signos mediante os quais cotidianamente conduzimos nossas ações e a nós mesmos explicamos o conteúdo e significado de nosso ser e devir (JAMESON, 1988). Conforme Freire, “a insistência na discussão da questão documento/ficção deve-se ao fato de que não entendemos o livro [O que é isso companheiro?, de Gabeira] como uma peça apenas ou fundamentalmente narcísica, mas como um documento de adesão à transição conservadora que já se anunciava no Brasil no final dos anos setenta quando o livro foi lançado” (FREIRE, p. 157). O filme, ao buscar um caminho “equilibrado” e “politicamente correto”, apresenta uma narrativa supostamente “isenta” e “desideologizada” - em conformidade com a transição conservadora e o ideário neoliberal - e acaba efetivamente produzindo uma versão distorcida da história. Pode-se argumentar, que o cineasta tem a liberdade de fazê-lo. No entanto, ao proceder assim Barreto não foi fiel aos preceitos básicos da ficção, qual seja, a ruptura total com elementos da realidade que se pretende ficcionar. Ao contrário, ao mesclar cenas, tomadas, imagens documentais e inclusive o nominamento real de personagens, com elementos de pura ficção, a obra cinematográfica produz, efetivamente, uma versão que direciona para uma falsificação da realidade. O contexto: contestação e ação revolucionária como espírito da época Em que quadro de referência podemos compreender o surgimento e a ação dos movimentos e organizações de luta armada urbana e ou de guerrilha no campo no Brasil dos anos de 1960? Para tanto, é necessário observar duas dimensões que estão interligadas. Uma no plano interno e outra no plano internacional. Quanto

a primeira: Quanto

a segunda, temos aqui uma série de fatores conexos:

É observando estas duas dimensões articuladamente, em âmbito nacional e internacional, que podemos entender os acontecimentos políticos e sociais que marcaram o Brasil nos anos de 1960. Neste aspecto, é importante destacar dois momentos – o do golpe militar de 1964 e o do endurecimento do regime, em 1968. Com efeito, o golpe militar de 1964 foi uma articulação das elites nacionais – na sua reação aos movimentos por reformas sociais – e também se insere na dinâmica mais ampla de reação do imperialismo norte-americano às lutas nacionais de libertação que marcaram o mundo naquele início de década (veja-se, por exemplo, a grande influencia que a revolução cubana exerceu, e de certo modo segue exercendo, sobre o imaginário das lutas sociais em toda a América Latina). Os Eua fortaleceram sua ação imperialista no continente mediante acordos de “cooperação” (tipo Aliança para o Progresso e outros) e/ou intervenções políticas e militares diretas ou indiretas. A ideologia da segurança nacional se assentava na lógica da guerra fria e na necessidade de contra-ataque para a manutenção da hegemonia. A reação imperialista contou com atos de força dos EUA em acordo com elites locais onde foi possível, sobretudo na América Latina – iniciando-se em 1964, no Brasil e prosseguindo com intervenções e estabelecimento de ditaduras no Chile e Uruguai (1973) e na Argentina (1976). O período de 1968 está sintonizado no plano internacional aos movimentos culturais e políticos (em âmbito nacional temos como correlatos, embora com razões específicas, o tropicalismo, o CPC, MPC, as ligas camponesas, o MEB etc). A dinâmica internacional e os interesses locais produziram o fechamento do regime e a impossibilidade de articulação política e social da sociedade civil pela proibição de funcionamento de suas organizações (sindicatos, partidos políticos, organizações comunitárias etc) e acabaram contribuindo para a eclosão da luta armada. Por outro lado, como dissemos anteriormente, os movimentos vitoriosos de revolta internacional também influenciaram sobre uma nova tática de ação das esquerdas, que repudiavam tanto a lógica bipolar da guerra fria quanto os métodos convencionais da esquerda (articulados à social democracia européia, não aplicáveis à realidade concreta dos países da periferia do capitalismo), bem como expressavam sua crítica à tática dos partidos de orientação comunista, vinculados à burocracia soviética. Em

síntese, o contexto no qual emerge e se desenvolve a luta armada

no Brasil ao final dos anos de 1960, respeitadas as particularidades

locais, está inserido na dinâmica internacional caracterizada

pela contestação e ação revolucionária

contra a ordem internacional estabelecida, movimento no qual se estabelecem

confrontos com os valores e hegemonias políticas, econômicas

e culturais dominantes. Por sua vez, a reação do regime

militar e das elites nacionais aos movimentos urbanos e rurais de

contestação, em particular aos grupos que aderiram à

luta armada, mediante perseguição política, tortura

e aniquilamento físico e político, também se

insere na questão da manutenção do poder interno,

porém articula-se com o movimento mais amplo de (re)organização

da hegemonia em conflito mundial, no qual os EUA com nação

hegemônica jogam papel preponderante. Quanto ao revolucionário Jonas, comandante do seqüestro, o filme lhe atribui um perfil de totalmente depreciativo. Assim, o filme produz o que Franklin Martins chama de “a segunda morte de Jonas”: “Jonas, o guerrilheiro que comandou o seqüestro do embaixador norte-americano morreu duas vezes: uma acabou com seu corpo, a outra quer suprimir sua alma”. De acordo com Martins, “a segunda morte de Jonas é mais recente. Está acontecendo, com estardalhaço, no filme O que é isso companheiro?. Não se trata de uma morte física, mais de uma execução moral. Jonas é apresentado ao mundo inteiro como um monstro, um primata, um boçal, um desequilibrado, quase um psicopata”. E pergunta, terá o Jonas do filme algo a ver com o Jonas da realidade? Pela sua convivência na própria ação com Jonas, Martins conclui: “posso assegurar que o Jonas do filme é um insulto ao Jonas da vida real” (MARTINS, p. 119). O papel de protagonista desempenhado pelo personagem Paulo no filme de Barreto, ou pelo mesmo Gabeira em seu próprio livro, assume uma estatura de centralidade e importância que não correspondem ao desempenhado efetivamente por Fernando Gabeira na história do seqüestro. Daniel Aarão Reis Filho, em seu artigo “Versões e ficções: a luta pela apropriação da memória” observa: “a visão criticado período, amadurecida coletivamente no longo exílio, é retrospectivamente localizada no fogo mesmo dos acontecimentos, concentrando-se no personagem principal. E, assim, Gabeira – guerrilheiro ressurge descolado da ingenuidade ambiente, reescrito pelo autor com uma superconsciência das tragédias que haveria de vir.” (REIS, p. 101). Além do mais, a falsificação da realidade também se vincula à fragilização do feminino produzida pelo filme. Isso é feito especialmente com relação à verdadeira Vera Sílvia e seus personagens. O papel real desempenhado por esta militante revolucionária é tão denso que o diretor se concede o direito de dividi-lo em dois personagens: um, doce, meigo, frágil, de certo modo ingênuo, prestativo e doméstico que lava a roupa do embaixador e cuida maternalmente de seu ferimento (Renée, representado por Claúdia Abreu); outro, duro, frio, calculista, com estereótipo masculinizado (“sargenta”), Maria (representado por Fernanda Torres). Será isso, um mero recurso cinematográfico, ou uma marca do viés de gênero? De fato, aqui se coloca o debate entre a razão ou a emoção, como estereótipos do comportamento e ação do feminino. A reflexão de Ridenti é esclarecedora quanto a esta questão: “Vera Silvia descobriu o esquema falho de proteção ao embaixador, mas jamais se sujeitou a dormir com o chefe da segurança do embaixador como aparece no filme. O diretor assume essa “liberdade poética” para dar mais dramaticidade à história, e mostra depois a menina frágil ligando para o pai, em busca de conforto, sem poder contar-lhe o ocorrido. O cineasta é livre para fazer o que quiser, mas sua versão ficcional é uma injustiça não só com a verdadeira Vera Silvia, mas principalmente com as mulheres guerrilheiras, precursoras do feminismo no Brasil.” (RIDENTI, p.23).

ADORNO,

Theodor e HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio

de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1985.

Maria

do Socorro Gomes de Araújo (2006) |