| Dossier

Trabalho, Crise Estrutural do Capital e Fetichismo Social(*)

Giovanni Alves

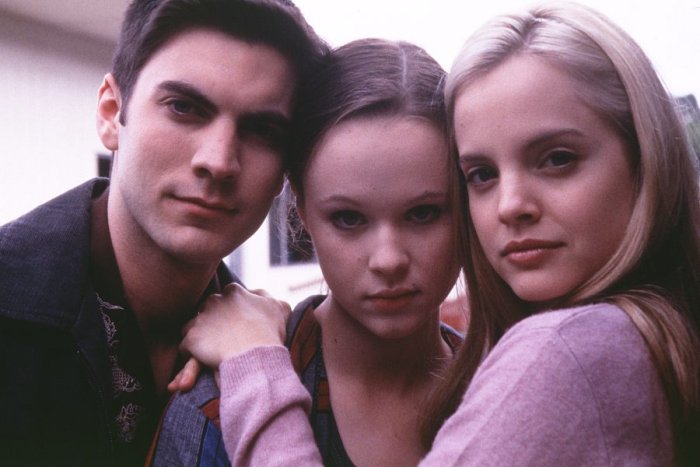

É nos EUA do século XX, a sociedade do complexo industrial-militar, expressão mais desenvolvida da civilização do capital, que o drama da crise da família burguesa irá assumir sua dimensão típica. O filme “Beleza Americana” retrata com vigor dimensões da crise da família burguesa vinculada a crise estrutural do capital. Ao expor a presença exacerbada do fetichismo social no cotidiano da sociedade burguesa mais desenvolvida, o filme de Sam Mendes contribui para uma reflexão sobre o significado da crise estrutural no plano sócio-reprodutivo.

O filme “Beleza Americana” expõe com clareza a

vigência da estética da mercadoria na sociedade

burguesa complexa. A mercadoria torna-se imagem. Diz Guy Debord: “A

forma última da reificação mercantil na sociedade

contemporânea é precisamente a própria imagem.”

É a partir da estética da mercadoria que iremos

expor os personagens que representam a fenomenologia do fetichismo

da mercadoria no filme “Beleza Americana”. Por exemplo, Carolyn Burham, a mulher de Lester, representa a fenomenologia do fetichismo da mercadoria. Ela aparece fascinada pelo fetiche. É o que sugere seu gosto pela American Beauty, um tipo de rosa vermelha, comum nos EUA. Carolyn as cultiva, com dedicação, em seu jardim. O fascinio de Carolyn pelas rosas vermelhas expressa seu fascínio pelo fetiche que aparece como imagem. A própria Carolyn em seu modo de ser, expõe a simetria do fetiche. Seu fascínio está menos na coisa em si do que em sua forma imagética. Ou seja, vale mais pelo que representa do que pelo que é. Carolyn vive o Mundo das Aparências. Na sociedade do fetichismo da mercadoria, a aparência torna-se a forma de ser das relações sociais. Como a mercadoria é uma coisa exterior, ela se impõe pela sua aparência imediata. Na medida em que as relações humanas tornam-se relações coisificadas, elas se estruturam em função da imagem ou da forma da aparição social. Na verdade, a aparição social apenas expressa valores vigentes na ordem do capital. Na sociedade do fetiche permeada de múltiplas (e complexas) relações sociais, cada vez mais intensas, a imagem torna-se mercadoria e objeto de trabalho. A imagem constitui a sociabilidade, tornando-se objeto de trabalho para os profissionais que manipulam sonhos, desejos e fantasias. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores assalariados dos serviços que prestam atendimento ao público. Na medida em que a ânsia do capitalismo global é vender mercadorias, tendo em vista a necessidade de realizar mais-valia, a totalidade viva do trabalho está implicada com atividades de venda, utilizando para isso, a manipulação dos sonhos, desejos e fantasias dos clientes. Esta manipulação do mercado consumidor ocorre por meio de Imagens. Não apenas a mercadoria é uma Imagem, mas o próprio vendedor torna-se Imagem. Temos, nesse caso, o que denominamos alhures de proletário-mascate, o trabalhador assalariado envolvido na compra-e-venda de mercadorias. No mundo do capitalismo manipulatório, todos nós nos tornamos vendedores de Imagens ou nos tornamos Imagens, tendo em vista que a manipulação que impregna a vida social é permeada de Imagens. Ao viver a imagem, Carolyn confessa viver o fetiche. Na medida em que a imagem constitui a vida social, a vida social torna-se um simulacro, onde o que é significativo no trato humano é a forma de aparição social. Deste modo, as coisas se impõem aos homens. A presença da Imagem no filme “Beleza Americana” é constatada, por exemplo, no serviço de fast food. Seu nome é Mr. Smile, sugerindo uma crítica sarcástica ao American way of labour. O mote de “Beleza Americana” poderia ser “Pareça Feliz!”, demonstrando a sociedade da hipocrisia vigente na ordem do capital. Mr. Smile é a Imagem da sociedade do capitalismo manipulatório, onde todos devem parecer felizes, mesmo que não o sejam. A sociedade da hipocrisia é a sociedade do adoecimento humano, pois todos devem parecer felizes mesmo que estejam sob pressão do fetichismo da produção, sendo obrigados a cumprir metas e alcançar resultados caso queiram preservar emprego e salários condizentes com o padrão de vida para o consumo. Na verdade, se não quisermos adoecer, temos que expressar e falar de nossos sentimentos e emoções que são escondidos e reprimidos e acabam por produzir doenças físicas ou mentais. Na medida em que o metabolismo social do capital corroí espaços de auto-expressão pessoal do homem-que-trabalha, ele contribui para situações de adoecimentos humano. Eis o significado da precarização do homem-que-trabalha, a corrosão do equilibrio metabólico homem-Natureza, provocado, por um lado, pela pressão do fetiche da produção de capital e, por outro lado, pelo esvaziamento dos espaços de auto-expressão pessoal capazes de expor o sofrimento psiquico de homens e mulheres dilacerados pelo estranhamento e fetichismo da mercadoria. Deste modo, o estranhamento opera não apenas o mecanismo da redução do tempo de vida a tempo de trabalho, mas instaura também a vigência do esvaziamento dos espaços-tempo de auto-expressão pessoal das individualidades pessoais de classe. Por exemplo, Carolyn nunca chora, ela sempre tenta esconder suas lágrimas, para que seu rosto sempre mostre um sorriso, uma expressão de felicidade. Na verdade, trata-se de um auto-dominio estranhado, pois ela sofre com esta imposição fetichizada dos valores burgueses. Sofre, mas os aceita plenamente. Enfim, ela deve sempre parecer feliz, pois assim exige seu trabalho. O que demonstra a centralidade do trabalho na vida moderna tardia.

É

interessante fazer uma análise critica do trabalho de Carolyn

e Buddy: o trabalho dos Negócios Imobiliários.

O trabalho de Carolyn e Buddy é o trabalho típico no

capitalismo manipulatório, onde todos tendem a tornar-se “proletários-mascates”,

isto é, vendedores de mercadorias e prestadores de serviços.

Na medida em que a atividade de serviços organiza-se em torno

da compra-e-venda de mercadorias, a sua lógica fetichizada

permeia todas as relações humanas. Observem que a imagem

de Buddy Kane é a marca do negócio. Ao

expor o trabalho da corretagem de imóveis, o filme “Beleza

Americana”, retrata o começo da bolha imobiliária

que iria estourar em 2008, provocando uma das maiores crises financeiras

do capitalismo global. Aliás, o filme de Sam Mendes é

um filme visionário, pois contém elementos cruciais

da nova dinâmica do capitalismo imperial dos EUA que iriam estourar

na década de 2000. Por

exemplo, como salientamos acima, quando Frank Fitts, lendo o jornal

no breakfast, exclama “Este país está indo direto

para o Inferno”, ele prenuncia a ascensão da nova direita

republicana, responsável pela invasão do Iraque e ocupação

do Afeganistão, legitimado pelo pretexto do ataque terrorista

em 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center; e a presença

do trabalho de Negócios Imobiliários no filme expõe

na segunda metade da década de 1990, a ascensão da bolha

imobiliária nos EUA que iria estourar em 2008 com a crise hipotecária

da subprime. Por outro lado, seria interessante a análise crítica do trabalho de Lester: o trabalho na Agência de publicidade. Este detalhe do roteiro do filme “Beleza Americaca” também representa uma tendência marcante da nova dinâmica do capitalismo global baseado do trabalho dos infoproletários. Lester era um infoproletário. O trabalho de Lester no telemarketing da revista Midia Mensal, utiliza a Imagem como matéria-prima, demonstrando que tanto Carolyn quanto ele estão imersos no mundo do fetichismo onde a Imagem como mercadoria é seu nexo estrutural. O trabalho de Lester é o trabalho dos Negócios Virtuais. A atividade cotidiana de Lester implica um processo de trabalho onde ele utiliza atendimento virtual. Ele passa o dia tratando com pessoas virtuais, tão abstratas quanto a sua vida estranhada. De fato, o trabalho de Lester é tão estranhado quanto a sua vida pessoal – e vice-versa. Poderíamos perguntar: “Lester existe?”. Um detalhe curioso: em sua baia no local de trabalho, existe um pequeno cartaz com o mote publicitário do filme “Beleza America” – “Look closer”, que significa “Olhe bem de perto”. O fetichismo social que caracteriza o capitalismo global tende a promover deformações na auto-percepção pessoal. Vejamos o caso, por exemplo, de Jane e a (Auto)-Imagem. O sonho dela é aumentar os seios, buscando possuir uma (auto)-imagem de acordo com o padrão vigente de beleza da mulher na sociedade do capital. Na verdade, é sintoma de sua baixa auto-estima e de uma insegurança típica da adolescência nas condições do capitalismo flexivel. Mas seriam os seios de Jane tão pequenos? Estamos diante de uma (auto)-imagem estranhada e falsa, sintoma de incapacidade da auto-referência pessoal na sociedade do fetiche. O que é perceptível é apenas a imagem da mercadoria e suas imposições sistêmicas. Outro exemplo de perda de auto-referência pessoal e de sentido de realidade, devido a sua imersão total no sistema de estranhamento, é a mãe de Rick, que, diante de Jane, se desculpa pela bagunça da casa. O que observamos a seguir é que a casa está totalmente arrumada. Percebe-se, deste modo, que o fetichismo social, como modo intransparente do estranhamento na sociedade complexa do capital, tende a alterar o sentido de realidade. De

certo modo, podemos considerar a perda de auto-referencia pessoal

um mecanismo de defesa do ego, sintoma de reação psiquica

à deformação da personalidade provocada pelo

processo de estranhamento social. Na verdade, a sociedade do fetiche

oblitera relações sociais humanas que permitem a auto-percepção

pessoal autêntica que ocorre por meio da relação

social humana com o Outro-como-Próximo. Na medida em que se

corrói espaços de auto-expressão pessoal onde

pode-se desenvolver relações sociais humanas com o Outro-como-Próximo

obstaculiza-se o processo equilibrado de formação do

ego humano. Nos

“Manuscritos de Paris”, de 1844, Karl Marx tratou o estranhamento

humano decorrente do trabalho capitalista como sendo um processo

de desefetivação humano-genérico caracterizado

pela perda do sentido de realidade (eis o significado do termo “desefetivado”

em alemão – Entwirklicht, que significa literalmente

“privado de realidade e/ou de efetividade”). Para Marx,

no capitalismo o trabalhador é desfetivado, isto é,

“privado de realidade”, o que explica as deformações

de auto-referencia pessoal que corroem a capacidade humana de percepção

do sentido de realidade efetiva (esta desefetivação

humano-genérica é provocada tanto pelas deformações

psiquicas de personalidade humanas singulares, como pelo uso de drogas

dos mais diversos tipos). O

estranhamento humano pela perda do sentido de realidade possui uma

função sistêmica de reprodução social

da ordem burguesa perversa. Uma pessoa humana privada de realidade

é incapaz de dar resposta radical às imposições

da ordem burguesa. Oblitera-se a capacidade humana de fazer história.

Por isso, sob o capitalismo manipulatório, a alienação

por meio de perda de realidade e/ou efetividade é uma das formas

cruciais de estranhamento humano. Na

sociedade do capital, o próprio corpo torna-se uma imagem a

ser consumida. O culto do corpo torna-se expressão deste corpo

como imagem na sociedade das mercadorias. É o que explica o

desejo de Jane em aumentar os seios e a obsessão de Lester

em recuperar a forma física para seduzir Angêla. O mesmo

acontece com o sexo, que torna-se mais uma Imagem. Por exemplo, ao

transar com Buddy Kane, Carolyn está transando com uma Imagem,

com aquilo que ele parece ser - o “Rei dos Imóveis”

(por exemplo, a disseminação do sexo virtual deriva

da conjunção das tecnologias informacionais de comunicação

com a vigência do corpo como imagem). O

filme “Beleza Americana” expõe também a

fenomenologia social da era da corpolatria. Corpolatria é

uma espécie de “patologia da modernidade burguesa”

caracterizada pela preocupação e cuidado extremos com

o próprio corpo não exatamente no sentido da saúde

(ou presumida falta dela, como no caso da hipocondria), mas particularmente

no sentido narcisístico de sua aparência ou embelezamento

físico. Para o corpólatra, a própria imagem refletida

no espelho se torna obsedante, incapaz de satisfazer-se com ela, sempre

achando que pode e deve aperfeiçoá-la. Sendo assim,

a corpolatria se manifesta como exagero no recurso às cirurgias

plásticas, gastos excessivos com roupas e tratamentos estéticos,

abuso do fisiculturismo (musculação, uso de anabolizantes,

etc). É corpolatria é sintoma social da perda de sentido

de realidade e/ou de efetividade humano-genérica. Por

outro lado, a corpolatria, como fenômeno psico-social, aparentemente

está relacionada com as mudanças no campo do trabalho

produtivo ocorridas no final do século XX, a saber, desde que

a distinção entre produção e reprodução

social perdeu nitidez, confundindo-se assim, tempo de vida com tempo

de trabalho. Desde então, em muitas profissões e ocupações,

a aparência corporal e o vigor físico passaram a ser

uma espécie de segunda força produtiva ao lado da força

de trabalho propriamente dita, com o tempo livre tendendo a se tornar

um segundo turno do trabalho produtivo. O corpo tornou-se Imagem,

Imagem-como-mercadoria inserida no processo de compra-e-venda, isto

é, processo de realização do capital.

Na

medida em que trabalho vivo reduziu-se a força de trabalho,

o corporalidade viva do homem-que-trabalha, sua força de trabalho

vital, adquiriu proeminencia no processo de metabolismo entre o homem

e a Natureza. Entretanto, a corporalidade viva (corpo e mente) reduziu-se

a sua dimensão instrumental adequada à reprodução

sistêmica da ordem burguesa. Surgiu tanto o fetichismo do corpo

– a corpolatria, quanto o fetichismo da mente – que vai

das filosofias de Auto-Ajuda às filosofias da Nova Era (New

Age) que proliferam sob o capitalismo global. A Imagem como mercadoria na sociedade capitalista, significa que ela – a Imagem – tende a permear as múltiplas relações sociais, constituindo sua formas de (auto)representação pessoal. Em “Beleza Americana”, o mundo social é um mundo de Imagens. Por exemplo, a presença de Imagens (no caso, como fotografias) é uma dado constante, expressando sua presença constitutiva na vida social. As fotografias servem como forma referente do passado. Deste modo, a sociedade capitalista está imersa num dilúvio de Imagens. Muitas delas sem significado referente com o passado ou com o presente. Expressam apenas valores fetichiazados. O detalhe do quarto de Angela é a própria expressão deste caos de Imagens-simulacros que preenchem a modernidade tardia do capital. Outro personagem do filme que representa a fenomenologia do fetichismo da mercadoria é a Angela Hayes. A jovem Angela Hayes é uma menina insegura que passa todo o tempo encenando comportamentos calculados para fugir da trivialidade. Esta imersa no mundo do fetichismo, incorporando as factualidades da mercadoria. Ela busca o sucesso a qualquer preço. Talvez Angela Hayes seja a representação adolescente de Carolyn, buscando o sucesso através da incorporação ativa dos valores-fetiches da ordem burguesa. O

filme “Beleza Americana” expõe situações

de farsa e de tragédia.

São situações intrínsecas à estrutura

do cotidiano burguês e das narrativas de “alienação”

no capitalismo tardio. Os personagens, em si e por si, não

conseguem ir além da estrutura crítica de sociabilidade

instaurada pela reprodução sistêmica do capital.

Por

exemplo, como personagem representativo da Farsa temos o corretor

imobiliário Buddy Kane. Diz ele: “Para se ter sucesso

é necessário manter uma aparência de sucesso a

qualquer custo.” Buddy Kane, o “Rei dos Imóveis”,

especulador de sucesso no mercado imobiliário, é a representação

plena da personalidade-simulacro que permeia o mundo do capital. A

aparência é tudo. O sucesso decorre desta forma ficticia

de ser. Inclusive, é uma forma de personalidade homologa à

dinâmica predominante do capital financeiro, baseado na valorização

exacerbada do capital fictício. Carolyn torna-se uma fiel discipula

de Buddy Kane. Ela aparece como a típica personalidade estranhada,

imersa na sua introversão, em seus valores-fetichizados de

sucesso. Na verdade, o que vale é o que sei e o que sinto,

não o que é de fato. No

mundo social de “Beleza America” torna-se visível

o vínculo entre fetiche e agressividade. Diante da

fluidez e da precariedade das expectativas da sociedade da financeirização

e do capital ficticio, a frustração e o stress tendem

a tornar-se uma ameaça constante. Para combater o stress, a

personalidade-simulacro busca o exercicio da agressividade simulada.

Mais uma vez, o que existe é mera simulação –

agora, de agressividade. A simulação de agressividade

no Clube de Tiro é parte deste ritual do simulacro que permeia

a sociabilidade da sociedade do capital. Serve como válvula

de escape para o stress cotidiano. É uma “droga”

que alimenta a perda de sentido de realidade, pois apesar de estarem

imersos (e impotentes) diante da contingência e do acaso do

mercado, consideram-se (ou se sentem) poderosos. Um detalhe curioso

é a imagem da arma ao lado do cassete de auto-ajuda. Esta imagem

de “Beleza Americana” é significativa. Expressa

a afinidade eletiva entre Agressividade e Auto-Ajuda. São duas

formas de ser de personalidades-simulacros, estranhadas e imersas

em sua introversão abstrata. A

relação de Ricky com o pai - e, portanto, com o mundo

- é ambígua. Na verdade, Rick não consegue odiar

o pai. Não o considera mal, mas apenas triste. Ou seja, apesar

de expressar tanto poder (e força) diante dele e da mãe,

o pai de Ricky é um impotente. É curioso que Rick pede

a mãe para tomar conta do pai, apesar dela ser a própria

personificação da impotência e da incapacidade

pessoal. O que Ricky tem de excesso em sua família –

autoridade, disciplina e estrutura, Jane tem de falta. Eles representam

extremos perversos de uma forma de sociabilidae sem o justo-termo

– a sociabilidade do capital. Existe

uma estética do fetichismo social no filme “Beleza

Americana”. É através da câmera de vídeo

que Rick expõe os fragmentos coisificados do mundo do capital.

Ele busca, através da contemplação destes fragmentos

à deriva, um sentido de vida. É o que ele considera

a “beleza do mundo”: um pássaro morto, um mendigo

morrendo de frio, um saco plástico ao vento… Através

de sua câmera de video, Rick retrata inclusive, a vida trágico-catatônica

da mãe. Rick

busca através da contemplação do próprio

fetiche um sentido para a vida. Busca a vida “por trás

das coisas”, como ele diz. Na verdade, Rick sugere uma estética

do fetichismo, ou a estetização do fragmento,

uma atitude típica do pensamento pós-modernista. Talvez,

a atitude estética de Rick seja tão-somente expressão

de uma renúncia à transcendência do estranhamento

e do fetichismo da mercadoria. É uma forma de introversão

conformista e escapista. No plano ético, Rick evita confrontar

a ordem burguesa. Procura apenas adaptar-se, a seu modo, à

sociabilidade fetichizada. Deste modo, diante do pai opressor, ele

foge (com Jane) e busca um lugar ao sol.

Mas, a tragédia que transparece no filme “Beleza Americana”

possui um claro sentido de ironia. Ironia é uma figura linguistica

com que se diz o contrário do que as palavras significam. Por

exemplo, não é ironia acreditar que a beleza se encontra

nas situações de bárbarie? Certa vez Lester disse:

“É difícil ficar zangado quando há tanta

beleza no mundo”. Mas, perguntamos: De onde provém a

sensação de ironia que transparece no filme “Beleza

Americana”?

Podemos dizer que a ironia é o modo de expressão

estético-discursiva das contradições dilacerantes

do sistema sócio-metabólico do capital sob as condições

de sua crise estrutural. Muitas vezes, a tragédia cotidiana

tende a aparecer como ironia do destino. Por exemplo, no “Manifesto

Comunista” a ideia de crise do capitalismo como expressão

de ironia está presente nesta passagem de Marx e Engels: “As

relações burguesas de produção e de troca,

o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna,

que fez surgir gigantescos meios de produção e de troca,

assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar

as forças internas que pôs em movimento com suas palavras

mágicas”. Um

detalhe: é interessante salientar que a figura do feiticeiro

que não pode controlar as forças internas que pôs

em movimento com suas palavras mágicas nos remete, por exemplo,

ao desenho animado "Fantasia", longa-metragem dos estúdios

Walt Disney, onde Mickey interpreta o aprendiz atrapalhado. O episodio

“Aprendiz de Feiticeiro”, é baseado em poema de

Goethe que inspirou o francês Paul Dukas a compor sua sinfonia

homônima, conta a história de um incauto aluno das artes

mágicas que, aproveitando a ausência do mestre, resolve

aplicar um feitiço às escondidas. Faz com que uma vassoura

crie pernas e braços, pegue um balde e vá buscar água

no rio. Tudo corre bem até que o aprendiz percebe que não

sabe as palavras mágicas para fazer com que a vassoura pare.

A cada momento, mais água ela traz para casa. Tentando evitar

uma inundação, o rapaz tem a infeliz idéia de

destruir a vassoura com um machado, e parte-a ao meio. Agora as duas

metades vão buscar água, duplicando a quantidade trazida.

No último momento, o mestre reaparece e resolve a situação,

que, bem ao gosto de Goethe, serve como lição moral

para o aprendiz). Vejamos como a descrição da natureza da crise capitalista no “Manifesto Comunista” feita por Marx e Engels expõe as dimensões irônicas da contradição visceral do mundo do capital. Dizem eles: “Há

dezenas de anos, a história da indústria e do comércio

não é senão a história da revolta das

forças produtivas modernas contra as atuais relações

de produção e de propriedade que condicionam a existência

da burguesa e seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais

que, repetindo-se periodicamente, ameaçam cada vez mais a existência

da sociedade burguesia”.

E prosseguem: “Cada crise destrói regularmente não

só uma grande massa de produtos já fabricados, mas também

uma grande parte das próprias forças produtivas já

desenvolvidas. Uma epidemia, que em qualquer outra época teria

parecido um paradoxo, desaba sobre a sociedade - a epidemia da superprodução”.

Ou ainda: “Subitamente, a sociedade vê-se, reconduzida

a um estado de barbaria momentânea, dir-se-ia que a fome ou

uma guerra de extermínio cortaram-lhe todos os meios de subsistência;

a indústria e o comércio parecem aniquilados. E por

quê? Porque a sociedade possui demasiada civilização,

demasiados meios de subsistência, demasiada indústria,

demasiado comércio”. Eis

a suprema contradição: “As forças produtivas

de quê dispõe não mais favorecem o desenvolvimento

das relações de propriedade burguesa; pelo contrário,

tornaram-se por demais poderosas para essas condições,

que passam a entravá-las; e todas as vezes que as forças

produtivas sociais se libertam desses entraves, precipitam na desordem

a sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade

burguesa”. E

afirmam o caráter ontológico da crise do capitalismo:

“O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter

as riquezas criadas em seu seio”. Portanto,

eis o caráter trágico e irônico da crise do capitalismo:

“Porque a sociedade possui demasiada civilização...”.

Finalmente, Marx e Engels expõem a saída que o capital

encontra para a sua ironia trágica: “De que maneira consegue

a burguesia vencer essas crises? De um lado, pela destruição

violenta de grande quantidade de forças produtivas; de outro

lado, pela conquista de novos mercados e pela exploração

mais intensa dos antigos. A que leva isso? Ao preparo de crises mais

extensas e mais destruidoras e à diminuição dos

meios de evitá-las”. É

claro que Marx e Engels não previram o poder do fetichismo

da mercadoria no decorrer do século XX e a capacidade do sistema

mundial do capital coordenar mecanismos de controle e meios capazes,

não de evitar as crises, mas impedir que elas se tornem “mais

extensas e mais destruidoras” (como aconteceu com a crise de

1929). Entretanto, o caráter irônico das crises do

capitalismo tornou-se cada vez mais explicito. Está cada

vez mais claro que o sistema mundial do capital padece de “excesso

de civilização”, exprimindo a contradição

irremediável que caracteriza o fenomeno do estranhamento –

por um lado, o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho

social e, portanto, o desenvolvimento das capacidades humanas, e por

outro lado, a desfiguiração e aviltamento da personalidade

humana por conta do desenvolvimento ampliado e intenso da manipulação

e fetichismo da mercadoria nas condições históricas

da crise do capitalismo global. A

ironia trágica presente em “Beleza Americana”,

pode ser sintetizada na frase: “Viver de morte, morrer de vida”

(Heráclito de Éfeso). Na verdade, no filme, Rick, “vive

de morte”, pois para ele a beleza da vida se esconde por trás

de acontecimentos tristes - um pássaro morto, um mendigo morrendo

de frio, um saco plástico ao vento... Ao mesmo tempo, Lester,

uma cópia de meia-idade de Ricky, “morre de vida”.

Ao “morrer de vida”, Lester Burham é a representação

antropomorfizada do próprio capitalismo tardio e suas candentes

contradições internas. Um

traço candente do filme “Beleza Americana” é

a presença do sentimento de necrofilia num dos personagens

jovem – Rick Fitts. Necrofilia é a perversão sexual

que leva certos indivíduos a saciar os seus instintos sexuais

em cadáveres. Erich Fromm destacava que o capitalismo tardio

tende a desenvolver estruturas subjetivas obscecadas pela morte. Na

sociedade capitalista, imerso em formas sociais estranhadas, o homem

tende a perder o espontâneo amor à vida que se transforma

alternativamente em terrível amor à morte. A necrofilia

tende a proliferar com a disseminação da agressividade

em suas múltiplas formas. Os EUA, a sociedade plena do capital e de sua lógica fetichizada de sócio-reprodutibilidade, se caracteriza por ser uma sociedade da agressividade, com a posse da arma de fogo sendo algo comum entre os cidadãos. Até os personagens problemáticos tendem a absorver características do ser necrófilo. Por exemplo, o sentimento de necrofilia compartilhado por Rick e Lester se expressa através do interesse comum pelo filme "Re-Animator", de 1985, cujo titulo no Brasil foi "A Hora dos Mortos-Vivos", com direção de Stuart Gordon (a sinopse do filme é a seguinte: Herbert West é um cientista louco obssecado com a morte. Em suas pesquisas, ele descobre um elixir que é capaz de trazer a vida seres mortos ou até mesmo partes do corpo desmembrados. Quando seu professor Dr. Hill tenta roubar sua descoberta, uma sucessão de assassinatos tem inicio).

Toda

tragédia possui uma dimensão catártica. Lester

ao descobrir a si mesmo, descobre o que havia esquecido. A luta

contra o fetichismo é a luta contra o esquecimento, dizia

Adorno – esquecimento do que nós fomos e do que somos

e esquecimento do nosso poder-fazer. Ao agir como forma referente

do passado, a Imagem como fotografia pode contribuir para o processo

de reminiscência. A cena final do filme em que apresenta Lester

contém elementos de catarse, isto é, de purificação

e limpeza (catarse é o efeito salutar provocado pela conscientização

de uma lembrança fortemente emocional e/ou traumatizante, até

então reprimida). Num primeiro momento, a re-afirmação da Vida de Lester se dá através de um objeto do desejo fetichizado. É importante salientar que o objeto-fetiche é intrinsecamente contraditório. O próprio capital como representação suprema do objeto-fetiche é, como observou Marx, a “contradição viva”. O objeto do desejo de Lester – a Imagem-Fantasia de Angela Hayes - era negação fetichizada da sua stupid little life. O objeto-Imagem do Desejo de Lester possuia a força dissolvente do sonho e da fantasia. Para ele, Angela era a representação onirica da ninfeta devassa. Era a personificação de dimensões antitéticas da Vida e da Morte. Na fantasia de Lester, Angela era quase um Anjo do Pecado, jovem, bela e suja. Era a contraditoriedade do fetiche. Por isso, ela o atraia tanto.

Num

primeiro momento do filme “Beleza Americana”, Lester está

submisso às injunções fetichizidas de sua stupid

little life. Ele se submete à Carolyn e seu estilo de

vida permeado de fetiches – isto é, valores-coisas que

se impõem à sua vida conjugal. Carolyn é uma

típica mulher de “classe média”, moralmente

mediocre, conformada com os valores burgueses. Lester é o pólo

passivo desta relação conjugal insatisfatória.

Evita confrontá-la e se submete à superfluidade cotidiana.

Entretanto, para renovar seu estilo de vida envelhecido, Lester teve

de se perder numa adolescência tardia, despertada por Angela. Num

noite chuvosa, Angela deixa-se seduzir por Lester. Entretanto, ao

realizar sua fantasia, Lester se frustra. Ao invés de uma ninfeta

devassa, ele encontra uma jovem frágil, inexperiente e insegura.

Naquele momento, Lester caiu em si, desfazendo a fantasia-fetiche

que o conduzia. Após a catarse, da purificação

que se seguiu ao seu sacrificio, e da dissolução da

projeção imagética de Angela Hayes como uma ninfeta

devassa, Lester expressa a perenidade de um re-encontro consigo mesmo,

com aquilo que perdera há tempos. O

filme “Beleza Americana” contém elementos da crise

do trabalho. Por trás das vidas danificadas de “Beleza

Americana”, tanto a tragédia de Lester, como a tragédia

de Carolyn, ou mesmo de Rick, está à auto-alienação

do trabalho. Na verdade, ela é a base material do estranhamento

e do fetichismo que perpassa o cotidiano de todos eles. A

década de 1990 foi à década da Reestruturação

Produtiva no capitalismo tardio. A maiorias das empresas tiveram que

promover processos de downsizing, enxugando postos de trabalho, adequando-se

à concorrência global. A percepção sensível

que Lester teve desta ofensiva do capital na produção

e da natureza fascista da lógica capitalista é parte

de sua catarse. De certo modo, a crise pessoal de Lester é

reverberação da crise do capitalismo global. Existe

uma homologia estrutural perversa entre a crise pessoal da singularidade

do homem singular Lester Burham e a explicitação da

crise do capitalismo global em sua dimensão estrutural. O filme “Beleza Americana” nos apresenta, no bom estilo hollywoodiano, o drama do herói problemático e da sua luta heróica contra o mundo corporativo. Mas a atitude individual contra o mundo do capital é inglória. É o que acontece com Lester, que, como um Carlitos tardio, só consegue vociferar (e disfarçar o desprezo) contra os “babacas no poder”. Com sua atitude rebelde, Lester expõe a monotonia e a rotina do trabalho. Tal como sua vida conjugal, seu trabalho estranhado e sua auto-alienação no trabalho, o levaram a se masturbar no banheiro, imaginado “uma vida que não se pareça tanto com o inferno”. Para Lester, a masturbação é a via de escape às situações de estranhamento. É sintoma de uma profunda insatisfação cotidiana. Apesar de rebelde, é uma atitude meramente escapista – o desenlace irá ocorrer com sua demissão sumária.

No

filme “Beleza Americana”, todos estão imersos numa

vida de aparências. O emprego precário de Rick

é apenas um bico que encobre suas atividades de tráfico

de drogas. Esta é sua verdadeira fonte de rendas. Rick finge

ser “um cidadão com um emprego respeitável”.

Na verdade, a simulação é uma forma de sobreviver

no mundo do capital. No mundo do fetichismo da mercadoria, a vida

social torna-se um jogo de espelhos. Faz-nos lembrar o “mirror

maze” que acolhe Carlitos perseguido por um policial no filme

“O Circo”, de Charles Chaplin. Fugindo da policia, Carlitos

refugia-se numa das atrações de um parque de diversões:

o labirinto de espelhos. A memóravel cena do “labirinto

de espelhos” no filme de Chaplin é um pouco a representação

da cotidianeidade de aparencias do mundo social da proletariedade.

Na medida em que o fetichismo da mercadoria se dissmina pela vida

social, ele constitui uma teia de simulações cotidianas

que envolvem as individualidades de classe. Cada um de nós

experimenta um pouco os transtornos de Carlitos na cena do “labirinto

de espelhos”. No

filme “Beleza Americana”, os personsgens possuem simetrias

reflexivas. Podemos distinguir, por exemplo, simetrias auto-reflexivas

entre os personagens Carolyn-Ângela (auto-reflexo estranhado)

e Lester-Ricky (auto-reflexo positivo). Auto-reflexo estranhado no

sentido de que Carolyn e Angela são expressões geracionais

de personalidades-simulacros que aceitam de modo compassivo os valores-fetiches

da ordem burguesa. Auto-reflexo positivo na medida em que Lester e

Ricky representam personalidades rebeldes que se insurgem contra o

statu quo familiar visando auto-afirmar-se no interior da ordem fetichista

do capital. Finalmente,

podemos observar alguns detalhes no filme. Por exemplo, espaço

urbano e sociabilidade. O típico bairro de subúrbio

norte-americano, arquitetado de forma minuciosa, com ruas paralelas

e árvores podadas uniformemente. É o bairro de “classe

media”, constituida num período de ascensão histórica

do capitalismo. Beleza America sugere uma homologia significativa

entre espaço urbano e estilo de vida ou biografia pessoal.

Outra coisa: a imagem da casa dos Burham é a própria

Arquitetura do Sistema. Ela é pintada com as cores da bandeira

americana. O que demonstra que Beleza Americana é uma critica

mordaz do American way of life.

Existem

elementos claros da desordem da familia burguesa no filme. Por exemplo,

O único casal aparentemente feliz da vizinhança é

o formado pelos gays Jim e Jim. Eles almejam construir um novo padrão

de familia, totalmente incapaz de servir como nexo sócio-reprodutivo

e próprio de uma introversão (e particularismo) social

dissiminado. A crise da familia decorre da falta de comunicação.

É perceptivel a falta de comunicação que atinge

a sociabilidade estranhada da familia Burham, clivando os vários

momentos do seu cotidiano. É um sintoma crucial da crise da

familia. Não existe comunicação entre os membros

da familia Fitts. O que se observa são relações

sociais instrumentais, permeados de linguagem dissimulativa. O pai

possui uma atitude impositiva, dificultando a verdadeira comunicaçào.

É quase impossivel a comunicaçào no sistema do

capital. O

filme “Beleza Americana”, de Sam Mendes, possui um sentido

pedagógico. Por exemplo, os personagens do auto-reflexo positivo

(Lester e Rick) dão-nos uma lição de vida. Por

exemplo, ao assistir com Jane o vídeo que produzira, Rick expõe

sua filosofia de vida. Por um lado, como salientamos, temos a estetização

do fragmento, uma atitude típica do pensamento pós-moderno.

Talvez seja expressão de uma renúncia à transcendência

do estranhamento e do fetichismo da mercadoria. É uma forma

de introversão conformista e escapista. Por outro lado, é

uma reação possivel à falta de uma vida plena

de sentido na modernidade tardia do capital. Por outro lado, podemos também constatar uma lição de Lester: após ser assassinado Lester Burham repassa num segundo, verdadeiro “oceano de tempo”, momentos de sua vida. Rememora pequenos detalhes da sua infância, adolescência e da vida familiar com Jane e Carolyn. O que Lester salienta é a importância de recuperarmos momentos preciosos da vida, atentando para detalhes ocultos, únicos e fugazes. São neles que se esconde a beleza no mundo. Ele diz ser grato por todos esses “momentos de minha vida idiota”. O que é importante destacar é que, Lester, como Rick, busca através de sua “filosofia minimalista”, dar algum sentido à vida no sistema fetichizado do capital. Na verdade, tanto Lester quanto Rick são expressões do fenomeno radical do estranhamento que coloca para as individualidades de classes o problema candente da vida plena de sentido. É este carecimento radical que move na vida cotidiana, cada vez mais, homens e mulheres que vivem do trabalho. (*) Este ensaio é um extrato do artigo homônimo a ser publicado no livro "Trabalho e Cinema - Volume 4", de Giovanni Alves (Editora Praxis, no prelo).

Giovanni Alves é professor da UNESP - Campus de Marília, livre-docente em sociologia, pesquisador do CNPq, autor de vários livros e artigos sobre o tema trabalho, reestruturação produtiva e sociabilidade. É coordenador-geral da RET (Rede de Estudos do Trabalho) (www.estudosdotrabalho.org) e coordenador-geral do Projeto Tela Crítica/CineTrabalho (www.telacritica.org)

|