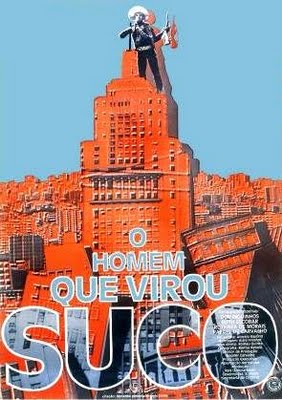

| “O

Homem Que Virou Suco”, de João

Batista de Andrade

O homem-boi

"Pra mim viver de esmola, o melhor é São Paulo mesmo."

Nesse contexto temporal é notável o crescimento dos fluxos migratórios internos, das regiões nordestinas para o sudeste, da nova noção de espacialidade que é construída como conseqüência e, portanto, de um novo espaço de sociabilidade, um período de acúmulo de pessoas e investimentos industriais na capital paulista, nosso cenário fílmico, cujas primeiras cenas mostram já a contradição, a favela sobrevoada pela tecnologia. Assim

a narrativa de João Batista de Andrade se torna um documento

importante na visualização da problemática da

migração nordestina, da luta dos retirantes para sobreviver

e das suas dificuldades que vão desde a sua adaptação

à nova geografia, à busca de sua identidade, de um emprego

e moradia; perpassando ainda os temas relativos ao Trabalho e sua

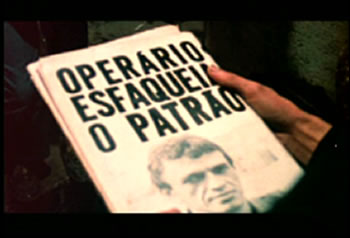

esfera vezes degradante. É antes a história de um homem que não quer virar suco, que se opõe à pasteurização de sua vida, que luta contra a constante opressão sofrida desde a escolha de seu trabalho que não é considerado trabalho por aqueles que lhe parecem seus iguais em desgraça, até a violência da cidade que não nota sua presença, não distingue sua diferença, e o marginaliza, condenando-o a ator de um crime que nunca cometera, ele seria mais um “Severino de vida Severina ” que não faria falta em meio à sociedade massificadora. A questão da inadequação do personagem à forma de trabalho que lhe é imposta é tema central de grande parte das cenas do filme. A distância entre poesia e trabalho braçal é mostrada no filme, não somente sobre o aspecto de suas diferenças óbvias, mas refletindo um pensamento ideológico presente na sociedade, na qual a arte ou o trabalho livre não tem grande valor, são desconsiderados como “trabalho sério”, até mesmo a questão do trabalho intelectual como a produção de poemas entra em conflito com a idéia de estabilidade conseguida em um emprego com salário regular, com horário de entrada e saída. Deraldo não se identifica com os operários, o auto-reconhecimento de seu trabalho, seu esforço, sua produção, vai de encontro à idéia de sobrevivência que é alienante. O trabalho é concebido como socialmente necessário, mesmo não sendo individualmente satisfatório, se torna um trabalho alienado, desvinculado do prazer. Não o faz por obrigatoriedade, antes que seja necessário para viver, mas pelo apreço. Através do seu trabalho como poeta objetiva sua vida e constrói sua subjetividade crítica, sendo porta-voz da experiência de vida de milhares de outros migrantes. Notamos que um dos livrinhos que produz nos primeiros capítulos do filme, recebe em seu título uma crítica explícita ao estado extremo em que vivem as pessoas, de extrema pobreza provinda de extrema ganância, é intitulado como: "O homem que trocou duas pernas por um pão".

As cenas seguintes à fuga de Deraldo mostram um retrato da periferia de São Paulo, as faces das crianças, mulheres e trabalhadores iluminadas pelas lanternas da polícia e seus barracos, suas vidas sofridas, as luzes revelam a realidade da população marginalizada. O personagem segue sua busca por uma resposta à situação a qual se encontrava, sem casa, sem documentos, comida e fugitivo da polícia; passa então a enfrentar suas inadequações, já que nunca esteve inserido na produção como outros operários e nunca obteve qualificação para outro trabalho senão o de ser poeta de cordéis. É obrigado a tentar se adaptar ao sistema que o molestou diretamente, dando inicio à metáfora do operariado oprimido, onde a fábrica que espreme a todos, retirando seu sumo e sua capacidade de diferenciação, expropria seu suco e cospe o bagaço. É nesse recorte do filme que encontramos o conflito entre os migrantes e suas expectativas em torno da fuga para o coração econômico do Brasil, das suas frustrações e esgotamentos. Deraldo caminhará pelos subempregos reservados para essa massa, desde a construção civil como guincheiro, setores secundários, metrô, trabalhos de mão-de-obra não-qualificadas e barata. Nota-se a experiência de vida do proletariado urbano-industrial e dos migrantes nordestinos, super-explorados diante do excedente de mão-de-obra e da escassez de emprego não-qualificado. A construção do metrô é fato importante na exibição da complexa rede urbana que São Paulo vai se tornando, com suas modernizações viárias e das comunicações, refletindo a pressão gerada pelo fluxo de pessoas nas décadas de 70 a meados de 80. O conceito de urbanização está diretamente ligado ao de concentração, tanto nos investimentos de capital, quanto na aglomeração espacial que os pólos de atração demográfica formam; Como conseqüência nota-se o aumento das periferias, dos residenciais de baixa-renda sob o impulso da especulação imobiliária, o aumento da violência, a difusão da pobreza, de problemas de saneamento e redes de circulação, dentre outros tantos. Todos esses fatores sobrecarregam a vida do trabalhador que não encontra espaço para respirar, oprimido pela cidade que lhe impõe sua velocidade e que cresce expulsando-os para os cantos ao mesmo tempo em que lhe atrai por sua grandeza, inovação e sonhos de melhoria das condições. Mas é enquanto guincheiro que Deraldo vivencia a precariedade das condições de trabalho de forma mais clara, em meio à construção do edifício os trabalhadores muitas vezes sem capacetes e luvas, pois tem que pagar pelo material obrigatório, colocam em risco suas vidas pela necessidade de sobrevivência. Nota-se nesse mesmo ambiente dos operários da construção civil, a problemática do analfabetismo, da baixa escolaridade, condição da maior parte dos migrantes; além da questão das famílias e vidas deixadas para trás, muitos nordestinos tentam ganhar a vida na Cidade Grande para poder retornar para suas terras natais e ajudar seus familiares conseguindo trazê-los com eles. Deraldo, agora considerado o “recruta que sabe de leitura” passa a ler e escrever para os operários da obra. A leitura da carta de Pedro Barbosa, colega de obras, é cheia de sentimentos de saudade, mas, sobretudo, de indignação com a forma como a terra perde o significado de produção de mercadorias para o sustento da família para se tornar uma mercadoria ela própria e ser vendida para os grandes latifundiários e como, dessa forma, a vida de quem vivia da terra também acaba por perder seu sentido. Aqui um dos motivos para as migrações é oferecido aos expectadores: a problemática da concentração fundiária, da mecanização agrícola em busca de maior produtividade no campo, consequenciando no êxodo rural.

No decorrer do filme apreendemos diversas significações colocadas de forma pejorativa para designar os nordestinos, retratando de forma mais clara essa inferiorização, tais quais: “pau-de-arara”, “ceará”,”norte”, “cabeça de guaiamu”, “paraíba” ou “cabeça chata”. Indo além dessas expressões naturalizadas, em "O homem que virou suco", encontramos ainda nas cenas da sala de audiovisual na seleção de trabalhadores para a construção do metrô a ênfase dada ao perfil estereotipado do nordestino enquanto um “cabra-macho” sem instrução e capaz de tudo para demonstrar sua bruteza e virilidade, a ilustração do cangaceiro remete cada operário a uma mesma identidade, naturalidade, memória histórica, esquecendo sua diversidade e manipulando seus inconscientes enquanto lhes imputa características de subempregados, subordinados, inferiores; É a partir dessa identidade criada para todos os que vem da linha acima das fronteiras do Sudeste, que legitimam qualquer tipo de maus tratos e subjugamentos, o que leva à intensificação do preconceito e estimula a marginalização desses trabalhadores migrantes. O próximo emprego de Deraldo é como empregado em uma casa de Madame, que com a visita de um coronel da Paraíba nos coloca frente às disparidades vividas no Nordeste, dos privilegiados e dos sofridos, e também o contraste da vida levada pela classe média alta em São Paulo, com suas mansões, onde seus animais domésticos se alimentam melhor do que a maior parte da população. O anti-herói aparece aqui, mais uma vez sendo despedido, Deraldo não vive em um estado de unidimensionalidade, de conformação e não-crítica. Através da malandragem e das ofensas verbais poéticas, encontra uma forma de contestar e se manifestar contra a ignorância confortável das classes altas. Rouba o bife feito para o Xaxá, cachorrinho da Madame e dá para um vira-lata faminto enquanto entra na favela, passando a noite de baixo do viaduto.

Cansado e faminto, Deraldo vai até a recrutação de trabalhadores para as obras da construção do Metrô, onde os empregados são preparados para o trabalho designado através de intercomunicações audiovisuais; Nesse momento há uma demonstração da nova forma de apropriação do operariado através da sua subjetividade, formas provindas com os moldes do inicio do modelo de Reestruturação na produção que era iniciado e que ganharia forças nas décadas de 90. "O homem que virou suco" apreende a síntese da reestruturação do trabalho nas cenas de Severino em meio aos processos de competição entre os funcionários, encorajados pelos industriais através de prêmios, títulos, criando um perfil de um trabalhador perfeito, símbolo, a ser seguido. Nessas cenas vemos incorporados alguns modelos de contingência de trabalhadores com os caracteres do fordismo-taylorismo de 70 e 80 até a preparação para o toyotismo, nos fins da década de 80.

Outro

ponto interessante presente no filme é a comparação

de Deraldo e os outros trabalhadores com animais, quando, no momento

em que o personagem percebe que o cachorrinho de sua patroa se alimenta

melhor do que ele; ou, ao julgar efusivamente no refeitório

do trabalho no metrô que comida com baratas não deveria

ser considerada como “comida de gente”. A entrada para

tal refeitório se dava através de uma passagem de um

corredor de madeira, semelhante aos que os bois devem ultrapassar

pra chegar até a comida, a desumanização de Deraldo

no momento em que se sente totalmente inferiorizado e ridicularizado

é clara na cena em que começa a emitir sons como mugidos

de boi, expressando assim seu cansaço sua degradação.

Deraldo é o homem-boi. Além disso, já no inicio

do filme, temos a cena em que Deraldo se levanta para mais um dia

de trabalho, colocando seu único par de sapatos e limpando

seu rosto, tal momento aparenta como sendo o processo inverso do citado

acima -aqui Deraldo tenta sair da condição precária

e desumana na qual se encontra e “se humaniza” ao pentear

o cabelo e limpar o nariz, gestos sutis de grande relevância

para a conduta moral. Esses movimentos alternados entre humanização

e desumanização no decorrer do filme refletem a realidade

da subjetividade vivida pelos indivíduos em suas condições

extremas de sofrimento e luta pela sobrevivência, no qual se

sentem perdidos sozinhos, impotentes, sem condições

psicológicas e materiais para se manter. Durante suas trajetórias pela metrópole, Severino e Deraldo, respectivamente, um cearense pai de três filhos e outro um trabalhador livre paraibano, se chocam com o sistema no qual estão mergulhados e que os impulsiona a encontrar soluções para manter-se, fugindo do destino de ser massa liquefeita. Cada um representa uma fase da opressão do sistema desumanizante, um com o peso do sustento de sua família em suas costas tenta fazer o possível para melhorar suas condições, tentando trabalhar e se adaptar ao modelo criaado de trabalhador esforçado, batalhador que no fim muda de vida através de seu suor, mas não consegue escapar da realidade da máquina esmagadora e enlouquece, vivendo como um animal amedrontado, frustrado; Outro luta com todas as suas forças contra essa coisificação da gente, essa transformação em bagaço sem desfruto do suco, sendo um resquício dentro da sociedade de homens com ideais, história e perspectivas de futuro. São dois ângulos de uma mesma vida severina. Para finalizar, queremos salientar a música final do filme, composta por Vital, "Mourão Voltado"(*) , que é a verdadeira síntese do filme e de seus eixos temáticos: Pra

que serve o Nordeste? Pra

que serve a cidade? Pra

que serve o operário? O

fato está consumado Pra

que serve a natureza? (*) "Mourão" são estacas de madeira fincadas ao chão que servem como cerca para os bois não fugirem, assim uma possível interpretação da letra da canção seria a de uma comparação desses grilhões para bois como a metáfora da vida dos trabalhadores nordestinos, que como os bois se vêem cercados; o contingente exportado do Nordeste, entretanto, continua tendo suas asas cortadas na cidade, o mourão volta a assombrar suas vidas na indústria ou construção. O segundo trecho da música constata a generalização que a morte impõe, e se pergunta para que serve essa correria e essa vaidade (que os levam a mendigar o pão) se o fim é a morte em igual. Revela o trabalho árduo do operário em troca da má distribuição, as desigualdades e ilogismos da vida.

Kátia

Regina Miche é graduanda em ciências sociais

na UNESP-Campus de Marília |