|

|

“Como

Enlouquecer seu Chefe”, de Mike Judge

(EUA, 1999)

“O

insustentável peso do trabalho”

O

título do presente artigo é a tradução

luso-portuguesa para o filme Office Space, uma comédia

norte-americana de 1999, escrita e dirigida por Mike Judge criador

de “Beavis & Butthead” e co-criador da série

“King of the Hill”. Baseado na série de caricaturas

“Milton” do próprio Judge, no Brasil Office Space

- que na tradução literal seria algo como “O espaço

do escritório”, “espaço de trabalho”

- ganhou a tradução de “Como enlouquecer seu chefe”,

e deu ao filme, de antemão, o título supostamente ideal

para a chancela de uma obra cinematográfica do gênero

comédia, pois já anuncia previamente ao espectador o

que esperar deste. A julgar por este ensaio, creio que o título

lusitano O insustentável peso do trabalho, me soa mais confortável

e também confere maior veracidade à narrativa tragicômica

proposta pelo brilhante sarcasmo de Mike Judge. Neste breve ensaio

sobre a obra em questão focamos nossas atenções

para a personagem principal Peter Gibbons (Ron Livingston) e para

a forma com que ele lida com seu trabalho de maneira geral, seja com

seus companheiros de companhia, com ex e atual namorada (Jennifer

Aniston), seja levando esse tedioso cotidiano à sua vida pessoal

mesmo que de forma inconsciente. Sendo assim, neste pequeno ensaio

crítico, buscamos apresentar alguns temas que possam ser de

utilidade para uma crítica da sociedade burguesa na perspectiva

do mundo do trabalho capitalista visto pela ótica do cinema.

Na Grécia antiga, a tragicomédia era um subgênero

teatral que alternava ou mesmo misturava comédia, tragédia,

farsa e melodrama, podendo ser encontrada em diversas peças,

como por exemplo, o Alceste de Eurípides (485 a.C. - 406 a.C.),

que, em razão do seu "final feliz" e pelo tom levemente

humorístico de algumas passagens, é vista por alguns

eruditos como um drama satírico ou uma tragicomédia

- mais do que uma tragédia. Algumas peças de Shakespeare

(1564 -1616), como O Rei Lear, tem muito da tragicomédia, de

forma que a ironia e a comicidade contribuem para a maior riqueza

de significados do texto. Porém é somente no século

XX, com o teatro do absurdo, que a utilização do riso

não necessariamente exclui a profundidade dramática,

o que fez com que o cinema se apropriasse e utilizasse desse recurso

tragicômico em muitos momentos de sua história como bem

podemos nos lembrar do Carlitos de Charles Chaplin que usou o humor

com maestria para satirizar a precarização do trabalho

operário nas fábricas do início do século

XX em seu famoso “Tempos Modernos”.

Mike Judge então se utiliza do recurso tragicômico para

compor a narrativa de “O insustentável peso do trabalho”

buscando ironizar a vida no trabalho de uma típica companhia

de desenvolvimento de softwares durante o final da década de

90, focando na exaustão e na fadiga dos indivíduos que

estão cheios do seu trabalho. Filmado em Austin e Dallas, dois

pólos tecnológicos e computacionais do Texas nos Estados

Unidos, o filme traça um quadro da ordinária vida dos

trabalhadores da área de tecnologia da informação

no país, representados através da figura de seu protagonista

Peter Gibbons (Ron Livingston), que a certa altura da história,

busca ajuda de um ‘hipno-terapeuta’ devido ao estresse

ocasionado por seu trabalho tedioso e rotineiro. Peter passa então

a sabotar seu trabalho, agindo da forma que bem entende, porém

suas atitudes o levam a ganhar uma promoção, bem como

a diversos desfechos mirabolantes na trama.

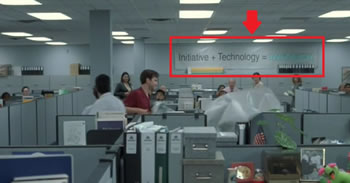

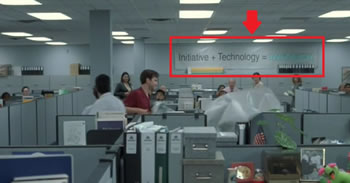

Faz-se importante entendermos o contexto o qual o filme foi idealizado

e produzido. Peter e seus companheiros de profissão são

funcionários da Initech - sigla esta que em determinado momento

do filme, ficamos sabendo por meio do que se lê em uma faixa

fixada ao fundo do saguão da empresa que significa “Iniciativa+Tecnologia

= Initech” – uma empresa do ramo de Tecnologia da Informação

(TI) que em seu momento atual, 1999, encarrega os programadores Peter

Gibbons, Michael Bolton e Samir Nagheenanajar de cuidarem do problema

“Bug do Milênio” ou “Bug Y2K” previsto

ocorrer em todos os sistemas informatizados na passagem do ano de

1999 para 2000.

“Bug”

é um jargão internacional usado por profissionais e

conhecedores de programação, que significa um erro de

lógica na programação de um determinado software.

No final do século passado, todas as datas eram representadas

por somente 2 dígitos, os programas assumiam o "19"

na frente para formar o ano completo. Assim, quando o calendário

mudasse de 1999 para 2000 o computador iria entender que estava no

ano de "19" + "00", ou seja, 1900. Os softwares

mais modernos, que já utilizavam padrões mais atuais,

não teriam problemas em lidar com isso e passariam corretamente

para o ano 2000, mas na época constatou-se que uma infinidade

de empresas e instituições de grande porte ainda mantinham

em funcionamento programas antigos, em função da confiança

adquirida por anos de uso e em sua estabilidade. Para além

disso, temiam-se os efeitos que poderiam ser provocados no hardware

pelo sistema BIOS, caso este reconhecesse apenas datas de dois dígitos

pois caso as datas realmente "voltassem" para 1900, clientes

de bancos veriam suas aplicações dando juros negativos,

credores passariam a ser devedores, e boletos de cobrança para

o próximo mês seriam emitidos com 100 anos de atraso.

O temor causado pelo “Bug do Milênio” na época

motivou uma renovação em massa dos recursos de informática

(tanto de software como de hardware) e houve uma louca corrida para

corrigir, atualizar e testar os sistemas antes que ocorresse a mudança

do milênio. No entanto, houve poucas falhas decorrentes do “Bug

do Milênio”, que se revelou quase inofensivo apesar de

ter gerado uma onda de pânico coletivo, especialmente nos países

nos quais os computadores estavam mais popularizados. O assunto gerou

muita polêmica devido aos grandes lucros gerados para as empresas

de informática, foi alvo de matérias copiosas na imprensa

e deu origem a filmes como o caso deste que estamos tratando. Hoje,

o “Bug do Milênio” é considerado como um

dos casos registrados pela história de pânico coletivo

vazio de fundamentos, uma versão moderna do "temor do

fim do mundo" que acometeu os povos da Europa Medieval na virada

do ano de 999 para 1000. Caso este male tivesse de fato ocorrido da

forma como foi premeditado teríamos tido uma crise do capital

financeiro que poderia desmoronar seus “castelos de areia”.

Esta mudança permanente das tecnologias da informação

é um dos traços marcantes que reestruturaram o mundo

do trabalho nos anos 90, o que criou organizações flexíveis

e inventivas que buscaram adaptar-se a todas as transformações

informacionais, dispondo sempre de um pessoal, dotado de capital intelectual,

à frente dos concorrentes em termos tecnológicos. Tal

atenção obsessiva à adaptação,

à mudança, à flexibilidade assenta uma série

de fenômenos que marcaram profundamente este período

neoliberal.

Desgostoso e entediado com seu trabalho, após a breve seção

com o ‘hipno-terapeuta’, o Dr. Swanson – o ator

Mike McShane faz uma caricatura dos pseudo-terapeutas espalhados por

aí – o protagonista Peter Gibbons cria mecanismos próprios

de resistência para sabotar seu cotidiano de trabalho. Bendassolli

(2009) nos diz que mesmo existindo uma completa submissão sugestiva

sob outros aspectos, a consciência moral do trabalhador pode

apresentar resistências. Isso se dá por certo conhecimento

de que o que está acontecendo seja apenas um jogo, uma reprodução

inverídica de outra situação muito mais importante

na vida, levando-o ao tédio e à fadiga no trabalho.

Para

a compreensão de tais mecanismos relacionados ao tédio

de Peter referente ao seu trabalho, utilizamo-nos de explanações

feitas pelo filósofo norueguês Lars Svendsen (2006),

que nos diz que o tédio é um fenômeno que surgiu

no período moderno porque, é nas sociedades modernas

que se está cada vez mais difícil encontrarmos um sentido

para a existência. Bendassolli (2009) fala que o tédio

está ligado à dificuldade de o indivíduo encontrar

motivos para agir. Refere-se à falta de propósito, à

sensação de vazio existencial. Em termos psicanalíticos,

é a ausência de investimentos em objetos externos ao

sujeito. Ou seja, é como se nada que estivesse no mundo pudesse

chamar a atenção do indivíduo, despertando seu

desejo.

Fazendo divisa com a melancolia e a depressão, o tédio

é um sentimento difuso, mas não necessariamente patológico.

Ainda de acordo com Svendsen (2006), o tédio surge normalmente

quando não podemos fazer o que queremos ou temos de fazer o

que não queremos. Em ambos os casos, o que está em jogo

no tédio é a irreconciliação entre prazer

e obrigação.

Bendassolli (2009) prossegue dizendo que se, de um lado, o prazer

é um estado de fruição e normalmente ocorre quando

há uma coincidência entre desejo e realização

(querer algo e consegui-lo), as obrigações, por outro,

têm a ver com exigências alheias, não necessariamente

condizentes com o que o indivíduo deseja ver realizado, como

no caso de Peter que não adere às filosofias de gestão

da Initech, pois não partilha das mesmas idéias que

são perpetuadas nos corredores da empresa por meio das políticas

burocráticas ‘non-sense’ de seu chefe Bill Lumbergh

(Gary Cole) que ficam explícitas no filme com o exemplo jocoso

dos “relatórios T.P.S.” que no filme, ninguém

sabe exatamente para o que serve, muito menos o próprio Lumbergh,

que apenas exige que tais relatórios devam conter novas capas

de apresentação segundo memorando interno enviado aos

funcionários. Na verdade um relatório T.P.S. (Testing

Procedure Specification) é um documento usado em engenharia

de software, em especial por um software de Garantia de Qualidade

de grupo ou individual, que descreve os procedimentos de um teste

e o processo deste teste.

Conseqüentemente,

o tédio é a maneira de resistência a qual Peter

se apercebe por reagir às obrigações externas,

a estímulos previamente codificados e impessoais, por justamente

não ter o poder para determinar o curso das coisas de acordo

com sua própria vontade, ou então quando é demasiado

frustrado por aquilo que Freud chama de princípio de realidade.

Daí que o tédio, na descrição de Svendsen

(2006), expressa a idéia de que dada situação

ou a existência como um todo são profundamente insatisfatórias.

Desta forma, Peter decide então não ir mais ao trabalho.

Quando vai chega atrasado, faz mudanças em sua mesa, veste

a roupa que quer, sai para pescar no meio do expediente, e assume

uma postura anti-hierárquica diante de seu chefe, o que envolve

situações de ordem moral nesta clássica relação

empresarial de dominantes-dominados. Embora a hierarquia seja o alvo

favorito de Peter, ele também faz ataques inconscientes à

planificação da Initech, retratada como uma companhia

rígida e baseada em dados quantitativos frios, que não

expressam a “verdadeira realidade” que ele busca, e a

todas as instâncias associadas à autoridade, como seu

chefe.

Dejours (1991) nos diz que as frustrações provenientes

do pouco conteúdo significativo do trabalho toyotista, podem

ser uma fonte de grandes esforços de adaptação.

“É do contato forçado com uma tarefa desinteressante

que nasce uma imagem de indignidade. A falta de significação,

a frustração narcísica, a inutilidade dos gestos,

formam ciclo por ciclo, uma imagem narcísica pálida,

feia, miserável (...) a vivência depressiva condensa

de alguma maneira tais sentimentos de indignidade, de inutilidade

e de desqualificação, ampliando-os” (p. 49).

Durante o trabalho, vários elementos contam na formação

do ideal de eu. No que diz respeito à relação

do homem com o conteúdo “significativo” do trabalho,

podem-se considerar, dois componentes: o conteúdo significativo

em relação ao indivíduo, que é a significação

da tarefa acabada em relação a uma profissão

(noção de aperfeiçoamento pessoal); e o conteúdo

significativo em relação ao Objeto em que o trabalho

comporta, ao mesmo tempo, uma significação narcísica,

onde ele pode suportar investimentos simbólicos e materiais

destinados a um objeto exterior como o caso da produção

assumindo funções sociais, econômicas e políticas.

Se na tradição greco-romana, a liberdade e o status

de um homem eram medidos pela quantidade de ócio de que dispunha,

onde ter ócio era ter liberdade para dedicar-se a atividades

enobrecedoras e espiritualmente elevadas, conformes ao próprio

espírito e inclinações, os homens que tratavam

de (neg)ócios eram, literalmente, “negadores do ócio”.

O que Peter faz em sua “sabotagem ao trabalho” é,

portanto um retorno ao ócio greco-romano, pois ele nega o neg(ócio)

para ter de volta o ócio primitivo.

Sabe-se que, com o advento do capitalismo, o trabalho se torna uma

atividade enfadonha, árdua e penosamente repetitiva para a

maioria dos trabalhadores. No tomo I do “O Capital”, Marx

(1988) denunciou a alienação provocada pelo trabalho

sendo esta a conseqüência de o indivíduo não

encontrar qualquer sentido no trabalho que realiza tamanho estranhamento

que tem com este. Nos "Manuscritos Econômico-filosóficos"

(1844), Marx tratou deste "trabalho estranhado" como sendo

a característica essencial da atividade do trabalho na sociedade

capitalista. Para Alves (2006), na medida em que o processo de trabalho

é processo de valorização, seja no espaço

da fábrica ou no espaço do escritório, o trabalho

aparece como trabalho estranhado (o homem que trabalha está

alienado do produto e do processo da sua atividade de trabalho, além

de estar alienado de si e dos outros). Esta é a condição

do trabalho na sociedade burguesa e é por isso que no filme

tal alienação das personagens não se dá

apenas no ambiente interior da empresa, mas também na vida

cotidiana e nas relações sociais, pessoais ou afetivas.

Assim, o problema que logo ficou claro para as empresas e seus “gestores”

já no início do capitalismo industrial era como fazer

as pessoas se engajarem em seu trabalho a despeito de este lhes causar

profundo tédio e estranhamento cada vez mais profundo. Para

Bendassolli (2009), seria difícil, senão impossível,

extrair o quantum de produtividade necessário ao desenvolvimento

capitalista sem o compromisso intenso dos funcionários (com

os horários, a cadência das máquinas, as condições

ambientais insalubres, as exigências bizarras e as excentricidades

dos “gestores” etc.). Nesse ponto começou a se

consolidar uma engenhosa estratégia anti-tédio no mundo

capitalista ocidental: a idéia de que o trabalho é,

dentre atividades humanas, a mais enobrecedora e importante, e de

que as empresas são ambientes altamente ricos em cultura e

significado. A Initech demonstra-nos partilhar desta concepção

em diversas passagens do filme, como quando o chefe Bill Lumbergh

em reunião coletiva para apresentação dos consultores

contratados para avaliarem a empresa, diz aos “colaboradores”

que se forem tomar uma decisão, devem sempre pensar conforme

a faixa afixada no saguão da empresa “isto é bom

para a companhia?” excluindo-se assim o pensamento singular

das subjetividades.

É

graças a esse sentido compartilhado, ao qual todos aderem que,

cada um sabe aquilo que deve fazer sem que ninguém precise

mandar. Imprime-se com firmeza uma direção, sem ser

preciso recorrer a ordens, e o pessoal pode continuar a autogerir-se.

Nada é imposto ao trabalhador, pois ele adere ao projeto. Para

Boltanski (2009), a cultura e os valores da empresa, o projeto da

empresa, a visão do líder, a capacidade do dirigente

empresarial de “compartilhar seu sonho” são meios

auxiliares que devem favorecer a convergência dos autocontroles

individuais, controles exercidos por cada um sobre si mesmo, de modo

voluntário, tendo todos mais probabilidade de permanecer coerentes

entre si, visto que são inspirados por uma mesma fonte original,

no caso de Peter, seu chefe e os consultores da empresa.

Neste sentido, a Initech enquadra-se como uma organização

toyotista do trabalho capitalista que busca “capturar”

o “fazer” e o “saber” de Peter e seus colegas,

solicitando destes uma disposição intelectual-afetiva

voltada para cooperar com a lógica da valorização.

É com a presença dos Bob´s, os consultores que

são chamados para avaliarem o trabalho desempenhado na Initech,

que notamos a afirmação da política toyotista

da empresa que visa, portanto essa captura da subjetividade de Peter

e seus companheiros de trabalho, tendo como objetivo uma integração

do pensamento dos “colaboradores” aos interesses da empresa,

como se ambos fossem portadores de interesses comuns.

Tais ferramentas de gestão utilizadas pelas empresas toyotistas

de trabalho se valem da mobilização do que, em psicanálise,

é chamado de ideal de eu. Trata-se de simplificar ao máximo,

daquilo que temos de alcançar de qualquer modo para nos sentirmos

completos, realizados. Bendassolli (2009) diz que a dinâmica

do ideal de eu é ditada por estratégias como a transação

em que a organização promete compartilhar com o indivíduo

seu sucesso.

É o caso quando Bob Slydell (John C. McGinley) e Bob Porter

(Paul Willson), os dois consultores contratados por Bill Lumbergh,

são introduzidos na história com o intuito de avaliarem

os desempenhos dos trabalhadores da Initech. Normalmente a literatura

da gestão capitalista coloca a figura dos consultores de empresas

como “gurus” recheados de cursos e especializações,

dotados de um saber incontestável e que geralmente têm

as respostas para todo tipo de problema relativo à organização

da empresa toyotista. No filme em questão, os consultores são

postos da mesma forma que os encontrados nas literaturas gerenciais,

porém em nenhum momento sabemos de onde eles vêm, o que

de fato atesta seus saberes e são ironicamente colocados como

profissionais débeis, de pouca capacidade de simbólica,

ignorantes e também sempre dispostos a gozarem do sofrimento

alheio por meio das demissões de alguns funcionários.

“Bob´s - os consultores”: Bob Slydell (John C. McGinley)

e Bob Porter (Paul Willson)

Segundo

Gaulejac (2007), a maioria destes manuais de gestão desenvolve

o pressuposto de que a organização é um conjunto

de fatores em interação um com os outros, ressaltando-se

um fator que apresenta problemas particulares: o “fator humano”.

Daí a colocação em prática de um departamento

especializado para lidar com este fator, chamado de “recursos

humanos”, que tem suas características específicas

bem expressas pelos dois consultores do filme. Conforme visto na atuação

destes consultores, este “recurso humano” – o trabalhador

- torna-se então um objeto de conhecimento e preocupação

central da diretoria o que faz com que esta solicite os serviços

“especializados” dos consultores. O triunfo da ideologia

da gestão necessita de tais agentes para se legitimar e que

buscam constantemente uma interpretação do trabalhador

enquanto um agente ativo do mundo produtivo de forma que os improdutivos

são rejeitados, como os casos dos amigos de Peter: Michael,

Samir, Tom e Milton.

Portanto, o papel dos consultores na Initech vai de encontro com a

idéia que a literatura gerencialista tem de “gestão

de pessoas”, implicando em disseminação de valores,

sonhos, expectativas e aspirações que emulem o trabalho

flexível. Como vemos com o desfecho da trajetória de

Peter na Initech, não se trata apenas de administrar recursos

humanos, mas sim, de manipular talentos humanos, no sentido de cultivar

o envolvimento de cada um com os ideais (e idéias) da organização.

A conclusão à qual os consultores chegam ao caso de

Peter, é compatível com os ideais da nova empresa capitalista

que busca homens idealistas e anseia pela juventude que trabalha,

tendo em vista que os jovens operários e empregados têm

uma plasticidade adequada às novas habilidades emocionais (e

comportamentais) do novo mundo do trabalho. Sendo assim, Peter é

o único dos funcionários da Initech que entra na sala

para a reunião com os consultores de maneira desinteressada

e lhes diz que se cansou de seu trabalho, pois não encontra

mais sentido e motivações em fazê-lo. Os consultores

passam por cima das opiniões do chefe de Peter, Bill Lambergh

e encantam-se com ele por sua ousadia e sinceridade decidindo promovê-lo.

O trabalho de Peter é apreendido por ele então como

um objeto social ou um fato social que faz parte de seu mundo e que

ele têm de construir um repertório de significados mesmo

sem querer fazê-lo. Bendassolli (2009) diz que o conjunto de

crenças e conhecimentos sobre o trabalho influencia nas atitudes

e posicionamentos que o indivíduo têm em relação

a ele. Com isso, Peter passa a compreender seu trabalho não

mais como algo do qual ele necessite para sua sobreviência,

mas propõe uma inversão de papéis a partir da

avaliação feita pelos consultores onde, agora é

o seu locus de trabalho que necessita dele.

Ora, se dissemos acima que o tédio de Peter se dava por não

encontrar motivações em seu ambiente exterior, a partir

de então nosso protagonista abandona seu ideal de ego e o substitui

pelo ideal do grupo, corporificando-se na figura de um líder,

exemplo a ser seguido segundo Bob´s, os consultores. A escolha

dos consultores pela promoção de Peter explica-se pelo

o que Freud (1996) nos diz sobre a seleção do líder

em um grupo, que é comumente facilitada por circunstâncias

que envolvam que esse líder possua qualidade típicas

dos indivíduos interessados sob uma forma pura, clara e particularmente

acentuada, necessitando somente fornecer uma impressão de maior

força e de mais liberdade de libido. Ou seja, por enfrentar

os pressupostos culturais da Initech é que Peter é visto

pelos consultores como este Ego Ideal.

O Ego Ideal, segundo Costa (1991) é dotado de um pensamento

onipotente e de todos os poderes soberanos investidos narcisicamente

tendendo a preservar a “imortalidade do ego” e aquilo

que ele imagina ser a sua “essência”, no presente.

Este ego ideal não reconhece o sujeito como sujeito da falta,

tentando a todo custo manter “íntegra a representação

da unicidade e continuidade do sujeito”, só aceitando

um outro na medida em que este se apresenta como uma “reedição

inflacionada de um traço de sua forma passada ou presente,

isto é, um outro idêntico” (p. 120) logo, narcísico.

Peter Gibbons após sua promoção muda de postura

tornando-se o Ego Ideal.

É

guiado por esta imagem constitutiva do Ego Ideal que Peter, acossado

por sentimentos de “impotência/desamparo” frente

à realidade externa, desinveste sua libido dos ideais e dos

objetos e aciona os mecanismos de autodefesa, refugiando-se neste

ego narcísico. Por outro lado, o recurso ao Ego Ideal utilizado

por ele consiste numa saída que envolve uma renúncia

do enfrentamento da realidade e um fascínio por um “objeto-engodo”

– no caso, o não-trabalho - que o encerra num pseudo-estado

a-conflitivo mediante o processo de “idealização”

deste novo caminho tomado.

A partir de então, Peter assume seu novo cargo dentro da Initech,

o que não significa que tenha conseguido romper com o sistema

do capital, mas sim tornar-se o funcionário “flexível”

tão enaltecido pelas empresas toyotistas. Contudo, Peter permanece

com sua revolta contra a companhia e propõe a seus colegas

recém-desempregados, Michael e Samir uma sabotagem no sistema

financeiro da empresa por meio de um vírus de computador criado

e implantado por Michael que roubaria centavos das transações

financeiras da companhia.

Após

algumas desventuras no plano arquitetado pelos três cientistas

da computação, Peter retorna a seu estado de ideal de

eu como um ser que tem o desejo de uma vida digna e com um trabalho

que lhe traga significado. Desta forma, o filme tem um desfecho original

colocando uma vitória pessoal de Peter frente ao Sistema representado

pela Initech, pois nas palavras do próprio protagonista, “A

Initech é errada. A Initech é uma corporação

má”.

Antes de concluirmos este ensaio faz-se necessária incluir

a participação da personagem “Milton” (Stephen

Root) que além de ser o título original das tiras animadas

criadas por Judge e que inspiraram Office Space, é também

a personificação do trabalhador já acometido

por patologias muito provavelmente oriundas desta forma de organização

e de divisão do trabalho da empresa toyotista. O exótico

Milton é um funcionário da Initech que foi despedido

há cinco anos antes do tempo em que se passa o filme, só

que devido a problemas no setor financeiro da companhia ele continuou

indo ao trabalho e a receber seu salário normalmente. Milton

apresenta uma fala difusa, déficit de atenção

quando alguém se refere a ele durante um diálogo e tendências

psicóticas ao sempre reproduzir a mesma fala: “eu poderia

colocar fogo nesse prédio”. A história de Milton

não nos é contada durante o filme, porém somos

incitados a pensar que seu estado físico-mental atual é

resultado das pressões psicológicas que ele tenha sofrido

durante sua vida dentro da Initech, bem como por conta de seu processo

de pseudo-demissão.

Enfim, guiado por Bob´s, os consultores, Bill Lambergh decide

apenas cortar o salário de Milton, mas deixá-lo trabalhando

para sua própria diversão, bem como dos consultores.

Sendo esse o fator “gota d´agua” para Milton este

decide finalmente atear fogo à Initech. O episódio incendiário

é comemorado por Peter quase como a um gozo, que também

o vê como uma forma de “redenção”

devido ao roubo que haviam feito com o vírus de Michael. Sobre

as ruínas da Initech, Peter vê outra oportunidade de

encontrar um trabalho que lhe confira um significado pessoal indo

trabalhar recolhendo os destroços da empresa ao lado de seu

vizinho Lawrence (Karl Driedich Bader).

Por

fim, as considerações aqui feitas sobre “O insustentável

peso do trabalho” não esgotam a possibilidade de surgirem

outros elementos para diferentes análises do mesmo, podendo,

através de outros olhares, serem apreendidas novas pistas que

auxiliem na compreensão da sociedade burguesa e do sócio-metabolismo

do capital.

Referências

Bibliográficas

ALVES, Giovanni. Cinema e Trabalho – O mundo do trabalho através

do cinema. Londrina: Editora Praxis, 2006.

BENDASSOLLI, Pedro Fernando. Psicologia e Trabalho – apropriações

e significados. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

BOLTANSKI, Luc, & CHIAPELLO, Ève. O novo espírito

do capitalismo. Tradução Ivone C. Benedetti; revisão

técnica Brasílio Sallum Jr. São Paulo: Editora

WMF Martins Fontes, 2009.

COSTA, Jurandir Freire. “Narcisismo em tempos sombrios”.

In: Tempo do desejo: sociologia e psicanálise. São Paulo:

Brasiliense, 1991.

DEJOURS, Cristophe. A Loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia

do trabalho. São Paulo: Cortez-Oboré, 1991.

FREUD, Sigmund. “Psicologia de grupo e análise do ego”,

Volume XVIII. In: Edição Standard Brasileira das Obras

Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago

Editora, 1996.

GAULEJAC, Vincent de. Gestão como doença social: ideologia,

poder gerencialista e fragmentação social. São

Paulo: Ed. Idéias e Letras, 2007.

MARX, Karl. O Capital – Crítica da Economia Política,

Livro 1, Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1988.

SVENDSEN, Lars. Filosofia do Tédio. Trad. Maria Luiza X. de

A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

SOBOLL, L.A.P., BENDASSOLLI, P.F. (orgs.). Clínicas do Trabalho.

São Paulo: Atlas, 2011.

Bruno

Chapadeiro Ribeiro é Psicólogo pela UNESP –

Assis. Durante a graduação fundou o Projeto “Cine

CAPSIA – a linguagem cinematográfica como associação

livre” vinculado ao Centro Acadêmico de Psicologia da

UNESP - Assis. Atualmente é Mestrando em Ciências Sociais

pela UNESP - Marília com a pesquisa: “Trabalho e Gestão

através do Cinema”; atuando também com o Projeto

“Tela Crítica” da mesma universidade.

E-mail: brunochapadeiro@yahoo.com.br

|

|