|

|

“A

Conversação ” de Francis Ford Coppola

(EUA,

1974)

A

linguagem áudio-visual é, por excelência, uma

linguagem do mundo moderno – (e já chegamos a uma época

em que esta linguagem é cada vez mais produto de máquinas

de informáticas ou cibernéticas que penetram e motivam

horizontes da vida social como um todo).

O cinema é no presente um grande sistema simbólico de

produção e reprodução de conteúdos

acerca do mundo. Bem sabemos, ele tanto desperta e realiza reflexões

intelectuais e estéticas como pode servir para a apropriação,

homogeneização e controle dos comportamentos dos indivíduos.

Ansiamos aqui construir um ensaio crítico a partir da análise

fílmica da obra “The Conversation”, produzida por

Francis Ford Coppola. Nossa oportunidade é, acima de tudo,

lançar questões sobre a questão da técnica

no mundo contemporâneo através das provocações

que suscitam uma ‘leitura’ aprofundada do filme.

O filme de Coppola, da maneira como interpretamos, exibe uma marca

cada vez mais própria da contemporaneidade: a da razão

utilitarista e tecnicista que dirige os indivíduos. Uma racionalidade

limitada ao pensar científico-tecnológico traz o problema

do comando humano de suas dimensões morais e existenciais.

Coppola é, desde os primórdios, sensível às

profundidades dos impasses que a modernidade acarretou ao homem. Quem

acompanhou sua filmografia pôde assistir a filmes como “O

Selvagem da Motocicleta” (Rumble Fish), de 1983, ou “Apocalypse

Now”, de 1979, que fortemente expressam, por assim dizer, o

tema da crise moral-política da modernidade e as irracionalidades

presentes nela. Coppola admirava e foi considerado “produtor

executivo” do filme “Koyaanisqatsi: Life out of Balance”

(EUA, 1982, Godfrey Reggio): um dos mais indicados filmes para a reflexão

sobre a tese do “determinismo tecnológico”.

Se as novas tecnologias, como pensam os filósofos contemporâneos,

autorizam colocar a distinção entre máquinas

e seres vivos – humanos ou não – em um nível

de mera questão de semântica, isto expõe problemas

filosóficos em diversos campos como da ética, estética,

antropologia (possivelmente seria melhor dizer em todos os campos

da filosofia...). Na verdade, a filosofia, desde o início do

século XX, dirige questões filosóficas a respeito

de temas como o racionalismo tecnológico, a tecnocracia e a

decadência cultural e ética, a produção

de simulacros, de realidades virtuais e de diversas transformações

espaços-temporais que alteram as formas de consciência

humanas. Estamos aqui ponderando sobre o que encontramos em pensadores

como Spengler, Simondon, Marcuse, Stiegler, Heidegger, Virilio, Deleuze,

Ortega y Gasset, entre outros.

“The Conversation” é, sem dúvida, uma grande

base para pensar a relação homem-máquina. E a

tarefa de análise do drama fica bem mais interessante e difícil

se explorada neste aspecto. Tanto o roteiro como os temas tratados

são intencionalmente complexos para levantar muitas facetas.

O diretor não lança mão de trabalhar e unir uma

tensa trama investigativa com um personagem introspectivo e em crise

com seu papel social ‘sujo’: o de um grande detetive privado.

O resultado é um genial e convincente filme (ao ponto de gerar

atitudes interpretativas do universo temático atingido: coisa

constante em obras-primas). Reiteramos então a vontade de interpretá-lo,

sem tomarmos tempo demais para contar a ‘sinopse’ para

quem não assistiu o filme.

A década de 1970 marca, talvez, o apogeu e a crise do mundo

da ‘espionagem’. The Conversation está imerso no

centro de uma questão histórica dos EUA – os grandes

escândalos de espionagem (como o de Watergate) são dessa

época. E o envolvimento (de diferentes formas) de eminentes

políticos e empresários no mundo da espionagem ajudou

a trazer a nossa sensação moderna de que “nada

é mais privado”. De que há, por exemplo, um grande

‘negócio’ para o capitalismo tornar as “coisas

íntimas” cada vez mais expostas, expressas – colocando

os estilos de vida na moda.

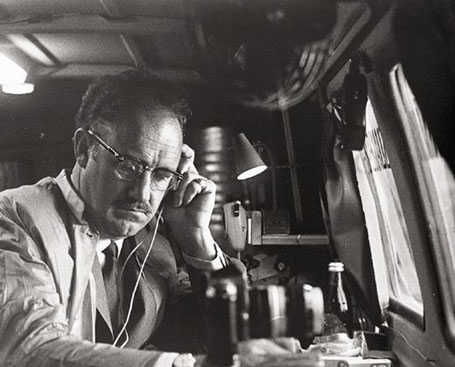

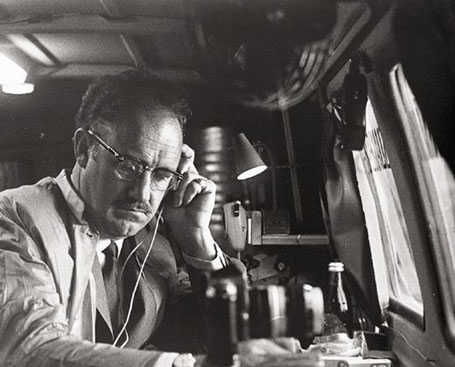

Relembremos um pouco o drama. Harry Caul (Genne Hackman), o espião

protagonista do filme, vive em uma esfera de fragilidade psicológica

e social degradante. E Coppola introduz com inteligência e dramaticidade

a crise ética experimentada pelo espião. Harry é

um bem-sucedido e famoso entre os seus pares. Este profissionalismo

e respeito entre seus companheiros de trabalho tornavam-o, pois, imerso

na ignorância de qualquer questionamento a respeito de seu trabalho.

Tudo muda quando ele descobre os “motivos” (na realidade,

suposições, pois este será um grande mistério)

da investigação de um casal de jovens em uma praça

pública da qual ele foi contratado. Coppola, em cenas magistrais,

cria uma espionagem em praça pública. Aparelhos tecnológicos

diversos – radares, câmeras, captadores de vozes, gravadores

– produzem uma atmosfera da espionagem logo no início

do filme. Uma equipe, comandada pelo espião Harry, realiza

com sucesso a captura de diálogos do casal Ann (Cindy Willians)

e Mark (Frederic Forrest) na praça abarrotada de pessoas!

A

rotina do cuidadoso espião em suas pesquisa e tratamento dos

materiais coletados é mostrada de forma sutil. Coppola, como

que seduzido pela trama ‘policial’ e, aparentemente, inspirado

por obras como “Blow-up” e “Psicose” (de Antonioni

e Hitchcock, respectivamente) desmiuça a vida profissional

e íntima do personagem dentro de um suspense crescente. O espião

passa a fazer confidência, a buscar redenções

e, principalmente, a tentar interromper o possível assassinato

do casal – em meio a uma situação em que ele próprio

também já está sendo vigiado...

A gravação da conversação de Ann e Mark

traz revelações aterradoras. Ann é filha do grande

empresário que contratou a espionagem. E Harry passa a crer

na “inocência” e “consciência política”

de Ann e Mark. Uma tempestuosa autocrítica fica cada vez mais

explícita. A “conversação” que entra

vertiginosamente na cabeça de Harry é a seguinte:

Ann: Oh look, that's terrible.

Mark: He's not hurting anyone.

Ann: Neither are we.

Ann: Oh God! Every time I see one of those old guys, I-I always think

the same thing.

Mark: What do you think?

Ann: I always think that he was once somebody's baby boy...and he

had a mother and a father who loved him. And now, there he is, half-dead

on a park bench and where is his mother or his father or his uncles

now? Anyway, that's what I always think.

Ann:

Oh, olhe, isto é terrível [olhando para um mendigo].

Mark: Ele não está machucando ninguém.

Ann: Nem nós.

Ann: Oh, Deus! Todas as vezes que vejo um desses velhos, eu - eu sempre

penso a mesma coisa.

Mark: O que você pensa?

Ann: Eu sempre penso que ele foi uma vez algum garotinho... e ele

tinha uma mãe e um pai que o amava. E agora, lá está

ele, quase-morto em um banco de praça e onde está sua

mãe e seu pai ou tios agora? Pois bem, é isso que eu

sempre penso.

Na exposição dos valores e individualidade de Harry,

temos a revelação de suas manias, crenças religiosas,

falência amorosa e solidão. Coppola é persuasivo.

Deixa claro um forte olhar crítico ao processo de degradação

do indivíduo na metrópole moderna. O desvelamento da

‘alma’ deste personagem dentro da cultura urbana americana

torna-se um dos pontos altos do filme: é o olhar de Copolla

frente à destruição de valores humanos como preço

do progresso material no espaço urbano.

Não obstante, o filme enreda, in crescendo, a tensão

espiritual do espião e sua experiência desgostosa de

estar sendo também espionado. A incoerência de seu mundo

individual e social é totalmente despida quando ocorre a derradeira

e patética confissão de Harry em uma Igreja católica.

Ele quer se justificar assim ao padre: “Padre, eu não

sou responsável... É o meu trabalho... Mas as pessoas

se machucam pelo que faço. Eu peço perdão”.

Harry Caul vive em um mundo em que seus valores ético-religiosos

não podem mais ser apresentados sem contradição

com seus atos. A inesperada cena em que Harry está na uma Igreja

e se dirige ao padre para realizar sua confissão traz uma fala

que também é significativo destacar. Ela é a

seguinte:

“Bless me Father for I have sinned. Three months since my last

confession. I - these are my sins. Took the Lord's name in vain on

several occasions. On a number of occasions, I've taken newspapers

from the racks without paying for them. I've - deliberately taken

pleasure in impure thoughts. I've been involved in some work that

I think, I think will be used to hurt these two young people. It's

happened to me before. People were hurt because of my work and I'm

afraid it could happen again and I'm - I was in no way responsible.

I'm not responsible. For these and all my sins of my past life, I

am heartily sorry”.

“Perdoe-me,

Padre, pois eu pequei. Três meses desde minha última

confissão. Eu – isto são meus pecados. Falar o

nome de Deus em vão muitas vezes. Em inúmeras ocasiões,

eu peguei jornais de bancas sem pagar. Estive – deliberadamente

tomado de prazer por pensamentos impuros. Estive envolvido em alguns

trabalhos que eu penso, eu penso que vai machucar estes dois jovens.

Isto aconteceu comigo antes. Pessoas se machucaram por causa de meu

trabalho e estou com medo que isto aconteça de novo e eu –

eu não fui o responsável. Eu não sou responsável.

Por este e todos os meus pecados de minha vida, eu de coração

peço perdão”.

Temos

então o que nos tenciona a enfatizar nesta análise fílmica:

a forma inconsciente com que Harry encara sua profissão. Ele

quer entender a si mesmo como sendo igual as suas máquinas

modernas: um meio, um instrumento, que não define nenhuma finalidade

ou ato moral em si, e, por conseguinte, não tem qualquer responsabilidade

pelo que venha a ser feito com o produto de seu trabalho. O espião

vive na ilusão de ser um “técnico”, isto

é, na posição de uma simples utilidade maquínica,

e não um ser humano. Isto parece ser o que Coppola trabalha

mais sensivelmente.

É interessante lembrar aqui a crítica exposta por Herbert

Marcuse na obra “A Ideologia da Sociedade Industrial”.

Ele é quem melhor sentenciou que o mundo objetivado (da racionalidade

científico-tecnológica) separa-se e contrasta com o

mundo subjetivado (dos valores). Nesta separação e contraste:

bem e belo, paz e justiça “não podem ser extraídos

de condições ontológicas ou científico-racionais;

não podem, logicamente, invocar para si validez e realização

universais” (MARCUSE, 1978, p. 143). Em última instância,

concluía Marcuse, a sociedade industrial traz a dependência

à “ordem objetiva das coisas”. E o controle social

se resolve através do meio tecnológico: ele é

introjetado não apenas através da tecnologia, mas como

tecnologia, servindo-se a-politicamente e legitimado “racionalmente”

(idem, p. 154).

Para Harry, o status da técnica é da neutralidade. Está

cego ao “valor político” dela, dando às

costas para o trabalho “sujo” em que ele acaba realizando

para a sociedade (e devemos nos perguntar aqui: há algum ato

de espionagem que seja justo?). A sorte é que, como em todo

bom filme, não há esteriotipações, escatologias

e formalismo. Não obstante, o personagem se mostra de uma constituição

humana ímpar, o que provoca a conivência nossa com a

tragédia de Harry. Coppola atinge, aliás, a expressão

não-forçada, natural que prende e sensibiliza o público.

Cada

vez mais constante é nosso encontro com a figura de um Harry.

Com certeza, não somente na espionagem. Onde mora a Ética?

A cegueira dos indivíduos ou a resignação sempre

põe a resposta para um ‘lugar da ética’

longe de nosso mundo.

Contudo, no que diz respeito a espionagem, um discurso dispersa o

filme. Se a década de 1960 foi, talvez, os ‘anos de ouro’

da espionagem nos EUA, a década de 1970 foi os de decadência.

Foram também os anos da disseminação da espionagem

para dentro dos EUA. Isto é, não mais restrita para

fins geopolíticos estatal. Apareceram escândalos de todos

os tipos: lavagem de dinheiro, lobbies, abusos e oportunismos diversos

na administração pública. A espionagem foi quase

sempre – como é ainda hoje – a fonte de “captura”

das denúncias.

Com a modernidade-técnica, muita coisa mudou depois do imaginário

ocidental criado pelo personagem literário clássico

Sherlock Holmes, de Conan Doyle, escrito no século XIX, passou

a figurar o imaginário ocidental. O detetive ‘particular’

hoje não tem mais o arquétipo de um genioso e excêntrico

cientista que segue pistas com uma lupa, mas está bem mais

próximo de uma “profissão” da modernidade

como qualquer outra. Há, sem dúvida, uma história

muito interessante a respeito da inserção do detetive

na vida social, no século XX: na sociedade de controle e vigilância

como a nossa. Podemos lembrar, por exemplo, como a proliferação

das formas de investigação da CIA (Central of Intelligency

Agency), durante a Guerra Fria, trouxe, na sociedade americana, dispositivos

de investigação da vida social e íntima, com

avançados e variados recursos tecnológicos. As cenas

do “Workshop” no filme expõem impetuosamente isso.

Diga-se, de passagem, que o filme de Coppola nos deixa claro, por

exemplo, que se em tempos atrás um poeta como Castro Alves

poderia declamar que “a praça é do povo, como

o céu é do condor”, hoje tal poeta já teria

suas dúvidas. O filme é uma sutil crítica à

sociedade de controle, que vigia o outro, que faz o inquérito

e antecipação de julgamentos... Mostra, enfim, que o

problema maior desta sociedade é a crise ética. E esta

não irá se resolver com mais supervisões, câmeras,

escutas telefônicas etc. O resultado de Harry é a frustração,

o descrédito, o instinto de destruição, o desapego

e a solidão.

Bernard Stiegler (2004), filósofo contemporâneo francês,

merece menção aqui. É ele, pois, que investe

na formulação crítica de que as atividades industriais

criam tecnologias que apropriam, controlam e homogeneízam os

comportamentos. Vivemos em um tempo em que consciências são

determinadas por uma hiper-industrialização que controla

tudo. A fabricação, reprodução, diversificação

e segmentação das necessidades de consumo são

ditadas. E a perda generalizada da subjetividade e caráter

humanos é reinante. As máquinas, como previa Gilbert

Simondon (1989), criam uma hipertelia própria no mundo moderno:

as partes se autonomizam e quanto mais uma parte é usada mais

ela se desenvolve em detrimento de qualquer outra subordinação.

O problema é o homem estar cego para isso.

Harry é, enfim, vítima da vigilância eletrônica

que ele próprio disseminou e agora desnuda sua vida privada.

Se a “invasão de privacidade” é uma constante,

o voyeurismo que há hoje nos espaços urbanos e virtuais

não é outra coisa que senão a expressão

da solidão radical de cada um de nós, tal como escrevia,

em seus termos, Hanna Arendt. Ficamos à procura de compensarmos

a desumanização e falta de afeto. Não mobilizamos,

contudo, a capacidade de reflexão e aproximação

crítica em relação à situação

vivida. Não é à toa que a obra de Saramago, “Ensaio

sobre a cegueira”, diz muito sobre o nosso tempo.

Cinemas como os de Coppola não deixam dúvidas: uma das

grandes questões da Modernidade é a indefinição

da responsabilidade social na implementação de novas

tecnologias. A “ética da responsabilidade” dos

escritos filósofos de Hans Jonas (1999) nos alerta para isso.

Ética que vai além da busca individual de satisfação,

que ultrapassa as idéias de felicidade estritamente materiais

e egoístas – que pode preserva, pois, as condições

futuras de felicidade em sociedade e cuidado com o mundo.

A que se notar, por fim, a divina trilha do compositor David Shire

e de Jazz que, ao fundo, reforça toda a profundidade que o

filme constitui. É com música de Jazz que, ao fim do

filme, o detetive mostra toda a sua sensibilidade e a afirmação

de que algo ‘muito horrível’ acontece em sua vida

– uma verdadeira tragédia que envolve a destruição

de seu próprio mundo.

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS:

SIMONDON,

Gilbert, 1989 [1959], Du mode d'existence des objets techniques. 2°

edition, Paris: Aubier.

MARCUSE, Herbert, 1978 [1964], A ideologia da sociedade industrial.

O homem unidimensional. 6° edição, Rio de Janeiro:

Zahar Editores.

JONAS, Hans, 1999, Por que a técnica moderna é um objeto

para a ética. Tradução de Oswaldo Giacoia Jr.

In: Natureza Humana: Revista Internacional de Filosofia e Práticas

Psicoterápicas. São Paulo, v. 1, n. 2, p. 407-420.

STIEGLER, Bernard, 2004, “Contribution à une théorie

de la consommation de masse. Le désir asphyxié, ou comment

l’industrie culturelle détruit l’individu”.

Archives LE MONDE, Juin 2004. Acessado em 9/06/2008. http://www.monde-diplomatique.fr/2004/06/STIEGLER/11261.

Ednei

de Genaro

Mestrando em Sociologia Política pela UFSC (2008)

|

|